|

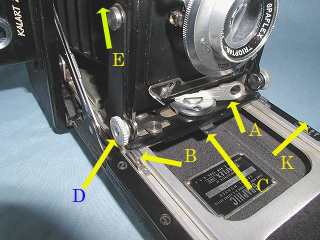

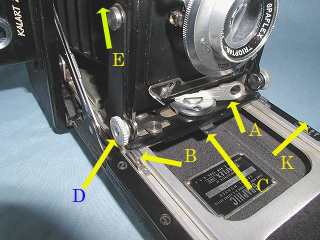

レンズボード周り

ミニスピグラに比べ稼動部分が多いのでかなり変わっています。

A レンズボード引き出しつまみ・・・前向きにするとロックが解除されて引っ張りだ得ます。無限遠ストッパーの所まで出して右か左に廻してロックします。

B 無限遠ストッパー・・・それぞれのレンズで変わる無限円の位置を決めるもので、この型では倒せるようになっていて必要に応じて乗り越えてゆけるようになっています。焦点距離が違うレンズ用に複数取り付けておくと便利でしょう。

C 前板左右シフト用留め金・・・これを押さえてレンズボードを左右に押すと動きます。動きしろは1cmほどです。元に戻すとクリックで止まります。

D レンズボードあおり留め金・・・左右のネジを緩めるとレンズボードの下が前にせり出します。

E レンズボードシフトアップ留めネジ・・・写真からはみ出しましたがDと同じようなネジを緩めると前板がシフトアップします。これはミニスピグラと同じです。

K 距離目盛・・・距離を表示するもので遠距離は直接表示、近よりは副尺方式で示します。基本的には標準レンズとカラート距離計に連動します。 |

|

レンズガイドレール部分

左側がボディになります。

途中で切れていますが、センチュリーグラフィックではボディ側のレールも動きます。フォーカルプレーンシャッターの厚みも無いですし、この内側のレールも動くのでかなりの短焦点レンズも付けられると言うことです。

やや右端になりますがこれが無限遠ストップ金具です。

いまは外に倒れていて、この状態だとレンズボードは留め金に当たらずに通り過ぎることが出来ます。長い玉のときや、接写の時には通り過ぎることができるので楽にやれるようになりました。

二本のネジで固定されますが、頭無しの小さなビスですから、外での無限遠出しの作業は怖いですね。

前蓋ドロップダウン

支えのたすき部分を畳む時より強く押さえ込むと一段前蓋が下がります。少々硬いので心配になる方法です。 |

|

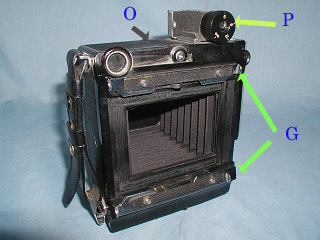

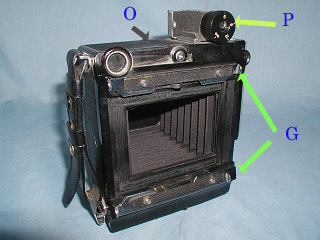

カメラ背面

G グラフロック・・・世界標準になったフィルムバックの留め金です。マミヤRBなども同じ物です。実に簡単な構造ですがこのつまみをスライドさせるだけで実に良く締め付けられます。ミニスピグラにはこれが無いのでピントグラスとの付け替えがまともに出来ません。

O 前蓋開閉ボタン・・・ 上の部分の張り革の下に隠れています。どうして隠してあるのか分かりませんが隠れています。少し膨れてるので何かあるんだろうと予測は出来ますが、このせいでカメラを開けられない人もいます。

P ファインダー・・・ フィルムバックを取り付けるとあまり除き良くはありません。そのため、プレスカメラマンは針金式のコンツールファインダーを使っていたようです。回りに書いてあるのは距離目盛でおもちゃのような構造のパララックス補正装置です。

左にある丸いものがコンツールののぞき穴でくるっと廻して立てて使います。 |

|

無限遠調整

ピントグラスをつけて遠方を見て無限遠を調整します。

前蓋のノブを廻して一番引っ込んだ位置にしておいて、レンズボードを緩めて手動で前後させて無限遠のピントを合わせます。

ピントが出たところでボードをロックしておき、左右のストッパーの爪を立てた状態で押し当て、前のネジを締めます。そのあとでレンズボードを少し引っ込めて奥側のネジもきちんと締めます。

無限が狂っている時はあらかじめ留め金を緩めて少し前に出しておいてから作業に入らないと留め金が動かせません。

きちんとレールが引っ込んだ状態で合わせ、距離表示板もきちんと無限遠になっていることを確かめます。ふつうは表示板は合っている物ですが、私のところに来たものは数ミリ前に出たところで無限を出していたので元に戻しました。

カラートの調整は別のページに載せてありますが、この型のカラートは無限遠の位置決めが違うようです。

一番引っ込んだ位置で距離計の無限が出ていればどのレンズでも調整は不要のはずです。近距離は蓋を開けて調整することになります。 |

|

撮影状態

距離計の調整が終われば、ピントグラスを取り外し、フィルムバックを取り付ければ、普通の距離計連動スプリングカメラとして使えます。

国際規格のグラフロックが付いていますから、純正の23番の69の他に6*7や6*6の物も使えますし、このようにマミヤRBの6*7もすんなり取り付けられます。

もっとも、ファインダーは左右少し狭くしたマスクを入れないと正確なフレーミングはできませんが・・・

私の手元にはRBもあったので、フィルムバックは揃ってきています。

センチュリーグラフィックにしろクラウングラフィックにしろ買われる時はピントグラスが付属したものにしたほうがいいと思います。何をするのしてもピントグラスがないと始まらないのがグラフレックスのカメラです。 |

|

スピグラ23とセンチュリーグラフィック23

センチュリーには赤い蛇腹のものやグレーに張り革のものがあるようですが、このようにスタンダードなものだとスピグラとの区別がつきにくいですね。レンズボードも黒いものですし・・・

左がミニスピグラでエクター101mmが付いています。高級レンズですね。

右が今回のセンチュリーでレンズはこれらのシリーズでは一番安い『トリップター』と言う三枚玉です。

シャッターもボタンを押すだけのエバーセッティングの物です。おもちゃのカメラに多い物ですね。

セルフコッキングではないのですからこの方が楽かもしれません。

あとの違いはスポーツファインダー用のフレームが針金からしっかりしたものに変わったのは良い感じです。

しかし、手持ち用のハンドルが革からビニールに・・・これはなんとも情けないです。 |

クラウン・グラフィック

クラウン・グラフィック ローフィルの装填法

ローフィルの装填法 付属品備品

付属品備品 65mm用ファインダー作成

65mm用ファインダー作成