Crown Graphic

クラウン・グラフィック 4×5

クラウン・グラフィック 1947~73

グラフレックス社 アメリカ ニューヨーク

標準レンズ コダック・エクター127mm

シャッター グラフレックス・スーパーマチック(X) B T 1~400 X接点

他にはグラフレックス・オプター135mm シュナイダー・クセナー135mm付などがあります。

交換レンズ 65mmから300mmまでですが、特殊なテレタイプのものは360mmまで可能なようです。

1947年に発表された物で、スピードグラフィックから後部のフォーカルプレーンシャッターを省略したものです。

フォーカルプレーンがなくなった分少しだけ(40gほどらしい)軽くなっています。他の機能は同じです。

初期には23とか35タイプも作られたようですが、今出回っているのはほとんど4×5のものです。

同じ時に発表されたスピードグラフィックはペースメーカーとも言われ、このクラウン・グラフィックにもその冠をかぶせている時もあります。

この機種から4*5サイズの国際規格ともなったワンタッチ方式のグラフロックが採用されています。これにより、ピントグラスからロールフィルムバックへの交換がワンタッチで行えるようになりました。シートフィルム、パックフィルムを使う分には古い形式でも問題は少ないのですが、4×5と言えどもロールフィルムバックが使える方が有利です。

他の操作方法などは23(6×9)のセンチュリー・グラフィックとほとんど同じです。

グラフロック装備ですから、ロールフィルムバックやカットフィルムフォルダーなどは、今、市中に出回っているものがそのまま使えます。それらの本家本元というわけですから・・・

この機体はカラート距離計がボディ横に付いているタイプで、初期型です。後期(55年以降)になると距離計が上に載り、連動もカムの交換式になります。最後にはファインダーも二眼式ですが、一体化してパララックス自動補正になっています。当然、そうした後期型のほうが市中価格が高いですから、こちらにしました。距離計連動で振り回すならセンチュリー・グラフィック23(6*9)がありますからね。

|

前面 レンズボード周り 4×5用のレンズボードは約9cm角でかつては4×5の標準的なものでしたが、フィールドカメラなどではこのボードの大きさでは不足なため11cm角とかになっています。 あおり量の少ないプレスカメラでは1番シャッターでもすんなり納まるので十分な大きさでしょう。後玉の大きなレンズでも蛇腹に当たることなく納まります。 4×5のグラフレックスのレンズボードは今でのトヨビューの会社がトヨ・グラフィックボードとして供給していますから、新品が入手できます。普通は0番のシャッター用に穴が開けられています。00番の時は頼めば穴なしも手に入るのではないでしょうか。 スピードグラフィックの最後はアメリカの手を離れ、日本のトヨが作っていたので、その流れもあってトヨで供給が続いているようです。 自作も簡単に出来ますが、23タイプは1mmアルミ板で無垢のままでも光線漏れなくきっちり納まりが、4×5の場合は元の板厚が約2mmなので、1mm厚で作って2mmか3mmのモルトを裏の周囲部分に遮光を兼ねて貼るときっちり納まります。 ボードの自作へ |

|

前面 レール周り 前板の前の方両側にあるノブを回すとレール全体がせり出してきます。それにより距離合わせをします。 レールを引っ込めた状態でレンズボード部分を引き出して無限遠の位置に固定します。そのためにはピンとグラスを使って正確に無限遠の位置を決めてストッパーをセットしておく必要があります。 距離計は約90cmまでしか連動しませんが、レースの動く範囲で撮影は可能です。ピンとはピントグラスで合わせます。 レンズボードもストッパーの位置を乗り越えて前に出せますから、レンズによっては拡大撮影まで可能になります。この場合、露出の補正も必要になります。 せり出した時、蛇腹の復元力などで距離は変わらないように4×5グラフィックではロック用のつまみがノブの上に用意されています。レール先端の向かって左側の小さなレバーがそれです。これがロック状態 レンズボード下のつまみを真ん中にするとロックが外れて引っ張り出せます。どちらにまわしてもロックは掛かります。 |

|

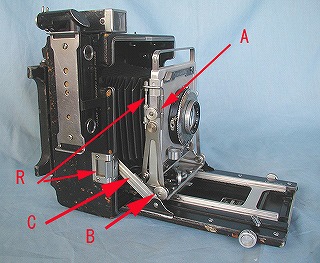

あおり機構 シフト…鳥居下の部分が左右にスライドするようになっています。スライド代が小さいので本格的なものではありませんが、少しは役に立つでしょう。レンズボードを引っ張り出すつまみの下の小さな四角いベロを押し下げると左右に動きます。 シフトアップ…鳥居中央にあるねじAを緩めると前板が上にせり上がります。建築撮影などで上部が小さくなるのを補正する時などに使います。 スイング…鳥居下のつまみBを緩めると前板がしゃくり上げるように上を向きます。前ブタが邪魔をするので下向きの首振りが無いのですが、一般的にはそちらの方が良く使われるかもしれません。カメラを逆立ちさせれば出来ますが・・・ 前板ドロップダウン…前蓋を支えるたすきの根元Cを押さえつけると前板がガクンと下に下がります。ワイドレンズをつけた時など、前蓋が大きくけられることがあれば、これを使い、下がった分だけ、レンズを持ち上げ、下に傾いた分レンズをしゃくり上げて補正してまっすぐ出来ます。4×5で65mmを付けたらけられるのか確認していません。 ボディレリーズ 下に解説します |

|

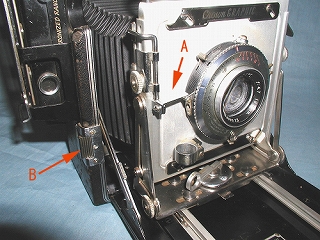

ボディレリーズ Aの金具がなくなっていたのでボディレリーズが使えなかったのですが、金具つきの蛇腹の中古をゲットしましたので、取り付けました。 ここからケーブルでBまでつながっています。 スピグラ純正のシャッターではきちんとセットできます。他のものではこの位置にレリーズボタンを持ってくると具合の悪いものもあります。あくまでも純正標準レンズ用に設計されたものです。 それでも、付けられれば、ケーブルレリーズをボディにくくりつけたものよりはずっと操作性は良くなります。 |

|

カラート距離計 スピードグラフィックといえばこの距離計です。 レールの動きをロッドで距離計のミラーに伝えて距離計連動にします。焦点距離の違うレンズを使うものなので、無限遠位置の変更や、移動量の違いを補正する工夫がされています。ミラー間の距離や角度を変えて対処しているようです。 この距離計の調整方法は下にあるバナーから専用のページに飛んでください。 横に付いたタイプのカラート距離計ならこのページの方法で合わせられると思います。 無限遠の調整方法は新旧二種類あるようです。中も少し変更があり、後期のものは外から調整できるようですが、構造は同じですから分かると思います。 夜間用補助装置 距離計は暗くなると測定不能になります。そこで考え出されたのが距離計の上に乗って横になっている筒がそれで、電球が入っています。 距離計の使い方を逆にして、覗く側から光線を送り出せば距離があったときにその光の点が一つになるはずということです。電源はスピードグラフィックなら必ず横にくっついていたと言われるフラッシュがんから取ります。 この装置はふるいものにも付いています。ミニスピグラのものにレーザーポインターの光を送り込んでみると、能書きにほぼ近い精度で距離を合わせられました。この装置は使い物にならないと書いたものがほとんどですが、光源を今式の高照度LEDなど明るいもの改造すれば使えないことは無いと思います。必要があるかないかは別ですが・・・ 上部 ファインダー 上部に乗せられているのが逆ガリレオ式のファインダーで、前にはめられたマスクによって交換レンズに対応します。今ではめったに入手できませんから、プラスチックなどを切って自作すると良いと思います。 ワイド用に角度の広いものもあったようですが、これもめったにめぐり合えないと思います。 6×9の場合は35mmと縦横比がほぼ同じなので35mmカメラのユニバーサルファインダーが流用できます。 4×5で手持ち、ファインダー撮影は少ないでしょうが、標準レンズ以外でやるなら、フレームファインダーを改良してアダプターでも自作するか、今の4×5交換レンズ用のファインダーを使うしかないでしょう。 ただし、普通のアクササリーシューはありませんから取り付ける必要があります。 |

|

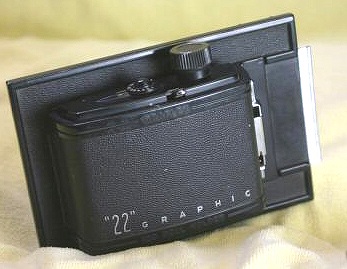

背面 グラフロック このグラフロックはクラウン・グラフィックが出た時からスピードグラフィックとともに標準装備されたものです。 それ以前のものはピントグラスが板バネでボディに固定されていて、そのスプリング作用でシートフィルムフォルダーを押さえつけるものでした。そのため、ロールフィルムフォルダーなどは改造しないと使えませんでした。 グラフレックス社がこの方式を採用したので、それ以降のプレスカメラ、グラフィックカメラのフィルム固定の国際標準規格になりました。おかげで古いクラウン・グラフィック、スピードグラフィック、センチュリー・グラフィックなど、今でもフィルム関係のパーツで苦労することはありません。 4×5スピードグラフィックに関しては、古い、グラフロックの無いものを、改造するキットが販売されました。今でもまれに出てくることがあります。古いスピードグラフィックのボディは木製ですから取り付けも簡単なようです。 フィルム室上下に見えるクロムメッキの部品がそれで、左のレバー部分を右に押すと斜め下に下りてきてピントグラスやロールホルダーを押さえ込むものです。写真は6×9のものです。 下の写真はピントグラスとボディの間にカットホルダーを入れかけた状態です。 カットホルダーはピントグラスの押さえつけるバネの力だけで固定されます。遮光板を抜く時には、十分気をつけないと光線引きを起こします。 |

シートフィルムホルダー  ロールフィルのホルダー |

グラフロックとオプション シートフィルムホルダー 本来の4×5カメラとして使うなら、シートフィルムを使うことになり、標準のホルダールダーを使います。 裏表に一枚ずつ入ったシートホルダーとまとめてパックしたものを入れるものがあります。当然、一枚ずつ自分で入れるほうが少しだけ安くなります。 ロールフィルムホルダー 4×5カメラでも気軽に大量撮影するにはやはり、ロールフィルムを使いたいものです。そのために4×5の板の真ん中部分にロールホルダーを取り付けて物を使います。これも、グラフロックが国際標準であったのでほとんどのメーカのものが使えます。120のものがほとんどですが中には620のものもありますから気をつけてください。メダリストユーザーなどはそれでも使えますが、普通は厄介なことになります。 ポラロイドホルダー プロが撮影する時に光線の具合などをチェックするためにポラロイドを使いました。 ポラロイド写真の普及していたアメリカでは、プレスカメラのような立派なもので観光地などの記念写真を撮る職業がありましたから結構使われたようです。 パックフィルムのホルダーと兼用できるようです。 |

|

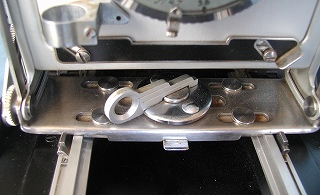

レンズケース 4×5のグラフィックボードのレンズケースにぴったりのものがあります。 100円均一の店に行くと、写真のようなケースがあります。10cmの四角ですからまさにぴったりです。 レンズの厚み調整は同じく100円均一のスポンジタイルを使うと良いでしょう。保護クッションも兼ねます。 四角く切って、レンズがはまり込む穴を開けてもよし、開けなくても写真のように、横には遊びがほとんどありません。 標準レンズなどは薄いほうで入ります。厚みのあるのもは深いものを使えば、スピグラに使えるものなら大体入ります。 エクター127mm、バウッシュ&ロム88mm、フジナーW150mmは薄い方(6cm)に納まりました。 ジンマー210mmは深い方(9.5cm)に入っています。 クッションを含め四個で525円です。 蓋の裏に被写界深度表などを貼り付けておけば便利かもしれません。 |

|

ピントグラス 4×5の撮影となると、プレスカメラとして使うことはあまり無いですから、ピントグラスの厄介になることが多くなると思います。 スピグラのカラート距離計は交換レンズに合わせる事は可能というだけで実用ではありません。つまりはピントグラスと言うことです。 ピントグラスには折りたたみのフードが付属する時とグラスだけの時があります。 ピント合わせにルーペを使いますから、この折りたたみフードは有難くて邪魔なものともなります。 カットフィルムの時はピントグラスはカメラに付いたままですが、ロールホルダーの時は取り外します。 取り外したまま運ぶこともありますから、ケースが欲しいものです。 ちょうど良い物が100円均一にあります。 保温用のペットボトルカバーです。 大きいほうで4×5ぴったり、小さい方で6×9ぴったりです。 左の写真の丸いものは、最初底に縫い付けられていたものです。 これを外して四角く縫い直した方がぴったりになります。 私は右のように3mm厚のコルクタイルを切って補強にしています。 ピントグラスを入れて、きちんと紐で閉まる大きさです。 あつらえて作ったような大きさです。グラフロック式のピントグラスは規格品ですから、これはどのカメラにでも使えます。 |

このカメラを入手することになったのは、前にアップした『シュナイダー・ジンマー210mm』を手に入れたら、蛇腹が短くて10mほどまでしか寄れないのと。蛇腹の中に納まるレンズの後玉が大きすぎて蛇腹に当たると言う羽目になったからです。このレンズは元々5*7までカバーする大判用のレンズですから6*9カメラには無理だったのです。

また、センチュリー・グラフィックの常用レンズとして購入したバウシュ&ロム88mmも4×5用です。従ってこの機体を買うときについてきた標準のコダック・エクター127mmを含めレンズは最初から豊富にあります。

下の表の通り、カメラが大きい分蛇腹の繰り出し量で12cmほどの差があります。それだけ長い玉が使えます。

レンズボードで3cmほどの差があり、当然蛇腹もそれだけ大きくなるので大きなシャッター、後玉の大きなものが使えます。

| 蛇腹の繰り出し量 | 4×5モデル 約30cm ・・・ 150mmレンズで等倍以上の撮影可能 2×3(69)モデル 約18cm |

| レンズボード | 4×5モデル 約 92×94 mm 2×3(69)モデル 約 63×63 mm |

各レンズの諸元と35mm換算の画角(長辺に対するもの)

| 名称 | 焦点距離 | 開放値 | イメージサークル | 最大サイズ | 構成 | 4×5 | 2×3(6×9) |

| スーパートプコールW | 65mm | 7 | 148mm | 4×5 | 4-6 | 19.5mm | 28.3mm |

| バウシュ&ロム | 88mm | 6.8 | ・ | 4×5 | 3-4 | 26.4mm | 38.3mm |

| コダック・エクター | 101mm | 4.5 | 126mm | 2×3 | 3-4 | ー | 43.8mm |

| エルマジー | 105mm | 3.8 | - | 2×3 | 3-4 | - | 45.56mm |

| コダック・エクター | 127mm | 4.7 | 158mm | 4×5 | 3-4 | 35.9mm | 55.3mm |

| ツァイス・テッサー | 135mm | 4.5 | ? | 4×5 | 3-4 | 38.2mm | 58.5mm |

| フジナー W | 150mm | 5.6 | 186mm | 5×7 | 3-4 | 42.4mm | 65.0mm |

| シュナイダー・ジンマー | 210mm | 5.6 | 297mm | 8×10 | 4-6 | 63.0mm | 91.5mm |

| テレ・クセナー | 360mm | 5.6 | 230mm | 4×5 | 2-4 | 101.8mm | 156.2mm |

このように画角に関しては中判や大判カメラの標準は準ワイドとなります。65mmはまだありませんが、69で使ってもかなりのワイドになり、65mmくらいなら被写界深度も大きく、スナップなど目測で使いよいのでぜひ欲しいものです。ただ、前板繰り出しでは、焦点距離の短いレンズは繰り出し量が少ないので、距離目盛が非常に入れにくいです。ヘリコイドつきのアダプターがあれば良いのですが・・・

| 接写撮影における露出倍数 | 接写撮影を行うとレンズの繰り出し量が大きくなります。そして、レンズに入る光量の一部しか使わなくなり、普通の露出ではアンダーになります。そのために、被写体のフィルム面における倍率 D から露出の倍率係数を計算するのに使われる式があります。 2 露出倍数 X = ( 1 + D ) と言うものです。 たとえば等倍ですと、D=1 ですから、1+1の二乗で 倍率は4倍です。つまり絞り二段分あけなくてはなりません。 下は大体の倍数と絞りの明け具合・・・シャッターを遅くする具合です。 |

| 露光倍数の目安 | 0.5倍 2倍強 絞り 1段あける 1倍 4倍 絞り 2段あける 1.5倍 6倍強 絞り 2段半あける 2倍 9倍 絞り 3段半あける |

| 蛇腹繰り出し量と倍率 | 接写撮影になるとレンズを前に出すために蛇腹の繰り出し量が大きくなります。このおおよその目安は次の式で求めますこれは焦点距離 F によって異なります。 繰り出し量 L = F × D 逆に言えば、蛇腹の繰り出し可能な量から、そのカメラとレンズでで撮影できる、接写写真の倍率も概算で計算出来ます。 クラウン・グラフィック4×5ですと蛇腹が300mm伸びます。 150mmレンズで約二倍の拡大まで、100mmレンズで三倍の拡大ができると言う計算は成り立ちます。実用になるかどうかは別問題ですが・・・ |

リンク  スピードグラフィック23 スピードグラフィック23  センチュリー・グラフィック センチュリー・グラフィック  クラウン・グラフィック クラウン・グラフィック  ファインダー作成 ファインダー作成 レンズボード作成 レンズボード作成 トヨ・クイック・ロールスライダー トヨ・クイック・ロールスライダー  トヨフィールド トヨフィールドスーパートプコール65mm試写 ニッコール-Q 105㎜試写 ダゴール125mm試写つき コダック・エクター127mm試写 シュナイダー・ジンマー210mm試写 ツァイス・イエナ・テッサー135mm試写 シュナイダー・テレクセナー360mm試写 4×5テッサータイプ実写比較 |