グラフレックス プレスカメラ

付属品・用品

グラフレックス社のプレスカメラはレンズ交換式、フィルムバック交換式という発想で作られていますから、色々な付属品やオプションが用意されています。

23(6×9)シリーズもグラフロック式のものは一応純正でなくても使えることになっています。

4×5(しのご)になると、グラフロックが付いている機種であれば、今のグラフカメラなどのものも使えるという便利さがあります。

古いスピグラにはグラフロックが付いていませんが、それらのボディは木製なので後部を外して、グラフロックのバックに変えるパーツが売られていました。今もたまに出てくるようです。ピントグラスとセットで買う必要があります。

23シリーズ 太字の二機種は解説へのリンクがあります。

ミニ・スピグラ(スピードグラフィック23) クラウン・グラフィック23 センチュリー・グラフィック

レンズボード

初期型と後期型で形状が違います。はめてみましたが互換性はないようです。

初期型は3mm厚の板で作られ片側だけがテーパーになっていて留め金に差し込みよくなっています。

後期方はプレスした金属板で折り返しが付いていますが、1mm厚のアルミ板にシャッターにあわせた穴を開けるだけで十分使えます。遮光が心配ならモルトの薄いのを貼ればいいでしょう。なしのままで試写しても問題ありませんでした。

ロールフィルムホルダー

純正の120フィルム用の22、23などと言う型番のものが今でも健在で出回っています。画面サイズは6*9 6*8 6*7 6*6と確認取れています。

グラフロックのものは取り付け可能なのですが、マミヤRB67のものは問題なく使えるのですが、プレスのものは少しゆるいとか聞いています。

さらに、220用のものもたまに出ているようです。

この23系スピグラを使う時は市場では純正しかあまり見かけません。

どのホルダーもセミオートマット方式ですが、スタート方法に違いがあるので気をつけてください。

23(6*9)をミニスピグラに取り付けたところ

23(6*9)をミニスピグラに取り付けたところ

カラート距離計 調整法

スピグラの連動距離計はオプションになっています。従って、距離計を装備していない機体も見かけます。

4×5でピントグラスを使う撮影ばかりの人は別にして、6*9のものはやはり距離計連動で使いたいものです。

焦点距離に応じて調整できる構造ですが、そう簡単にできることではありませんから、常用レンズにあわせて置くしかないかも知れません。

後期になると距離計がカメラの上部に移り、カラーとではないものに変わっています。そして、最後は連動用ののカムを交換すれば、すぐにそのレンズに対応できるホースマンのようになっています。

カラート距離計は決して使いよいものではありませんが、有効基長が長いのでかなり正確に測定できます。そのためにもきちんと調整する必要があります。

この方法に関してはリンクしたページに解説してあります。

無限位置ストッパー

スピグラの交換レンズはマウントにねじ込むものではなくレンズボ−ドごと交換します。取り付け部分の鳥居の位置は固定されていませんから、格納した位置から引っ張り出して固定しますが、その位置は焦点距離によって異なります。それをいつも同じにするようにレールにストッパーを付けておきます。

古いものはストッパーを一度つけるといつのそこになってしまいますが、途中からは改良されて留め金が倒れるようになり、倒しておくと鳥居部分が乗り越えて前に出るようになりました。

複数用意してそれぞれのレンズの位置にストッパーをつけておけば無限位置がすんなり決まります。

写真左の短い方はワイドレンズ用で、ストッパーがレールの折れ目に近い時でも片側で停められるようになっています。

小さくて安い部品ですが、今では入手しにくいものの一つかと思います。

35mm用ユニバーサルファインダー

6*9のフォーマットの縦横比は35mmとほぼ一緒です。スピグラ23系でいろんなレンズを使うのなら、これがあると便利です。

手持ちのレンズについて、6*9と35mmの間で同じ画角になる焦点距離を算出しておけば、ユニバーサルファインダーをセットできます。たとえば6*9で90mmを使うなら、35mmカメラの39mm相当になります。ピントグラスで実画面を見ながらファインダーを調整し、刻みを入れれば出来上がりです。ただし、実画面より少し小さくなるようにしないと実際にはずれが出ます。

ただ、スピグラには普通のアクセサリーシューが無いので増設しなくてはなりません。

4×5シリーズ クラウン・グラフィックは解説のページへのリンクがあります。

スピードグラフィック アニバーサリーグラフィック ペースメーカー・スピードグラフィック

クラウン・グラフィックグラフィック

レンズボード

純正のものともいえるものがTOYOから今でも出ています。0番シャッターの穴が開いていますが、頼めば穴なしも手に入るのではないでしょうか。

スピグラ系のレンズボードは構造が簡単なので自作可能です。方法については下のリンクから入るページにあります。

レンズケース

4×5のグラフィックボードのレンズケースにぴったりのものがあります。

100円均一の店に行くと、写真のようなケースがあります。10cmの四角ですからまさにぴったりです。

レンズの厚み調整は同じく100円均一のスポンジタイルを使うと良いでしょう。保護クッションも兼ねます。

四角く切って、レンズがはまり込む穴を開けてもよし、開けなくても写真のように、横には遊びがほとんどありません。

標準レンズなどは薄いほうで入ります。厚みのあるのもは深いものを使えば、スピグラに使えるものなら大体入ります。

エクター127mm、バウッシュ&ロム88mm、フジナーW150mmは薄い方(6cm)に納まりました。

ジンマー210mmは深い方(9.5cm)に入っています。

クッションを含め四個で525円です。

蓋の裏に被写界深度表などを貼り付けておけば便利かもしれません。

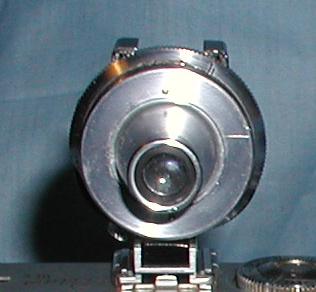

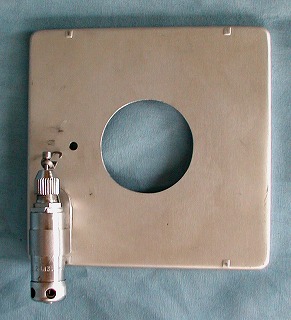

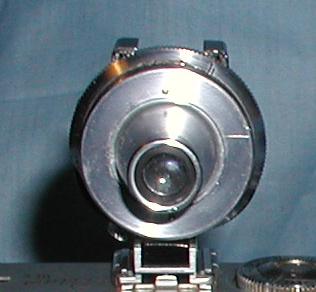

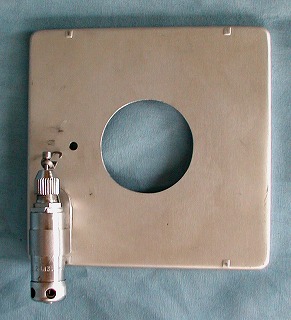

ソレノイド

電磁式のシャッター装置で、古いレンズボードに付いたのが今でも出回っています。

フラッシュガン使用が前提のようなスピグラだから発達した装置で、フラッシュから電源を取ってマグネットでシャッターを切るとともに、フラッシュも同調させようと言うものです。今となっては趣味で使う以外意味がありません。

4×5純正ボードとソレノイド

4×5純正ボードとソレノイド

フラッシュガン

スピグラと言えば横に大きなフラッシュをつけて、明るいところでもプレス球を焚いて写真を撮るスタイルでした。

スピグラ系の古いシャッターのシンクロ接栓は二本角のものです。このコネクターは今の日本では中々見つかりませんが、流用できるソケットは電気街で見つかると思います。ドイツ式への変換でも作れば便利でしょう。

ただ、古いものの接点はFやMのフラッシュバルブ用になっていますから、ストロボは使えないものがあります。

この、フラッシュガンの電池ケースの部分はスターウォーズの光るサーベルに使われました。

この純正のフラッシュから電源を取ってソレノイドを動かします。

残念ながら純正ではなくミニカムのものです。

残念ながら純正ではなくミニカムのものです。

ファインダー・マスク

レンズ交換できるカメラなので視野に応じてファインダーにマスクを挿入するようになっています。このマスクもNo,1からNo,4とか色々用意されているようです。これは純正を使わなくてもプラスチックを切って自作することは可能です。

ワイド系になってくると普通のファインダーでは対応できないかと思います。

ピントグラス

4×5の撮影となると、プレスカメラとして使うことはあまり無いですから、ピントグラスの厄介になることが多くなると思います。

スピグラのカラート距離計は交換レンズに合わせる事は可能というだけで実用ではありません。つまりはピントグラスと言うことです。

ピントグラスには折りたたみのフードが付属する時とグラスだけの時があります。

ピント合わせにルーペを使いますから、この折りたたみフードは有難くて邪魔なものともなります。

カットフィルムの時はピントグラスはカメラに付いたままですが、ロールホルダーの時は取り外します。

取り外したまま運ぶこともありますから、ケースが欲しいものです。

ちょうど良い物が100円均一にあります。

保温用のペットボトルカバーです。

大きいほうで4×5ぴったり、小さい方で6×9ぴったりです。

左の写真の丸いものは、最初底に縫い付けられていたものです。

これを外して四角く縫い直した方がぴったりになります。

私は右のように3mm厚のコルクタイルを切って補強にしています。

ピントグラスを入れて、きちんと紐で閉まる大きさです。

あつらえて作ったような大きさです。グラフロック式のピントグラスは規格品ですから、これはどのカメラにでも使えます。

下のシートフィルムホルダーはピントグラスより二回り小さいですから、十分入ります。

シートフィルムホルダー

純正のものも存在したようですが、今では色んな会社から出ている4×5ホルダーがありますから。、好みに合わせて選べます。

Fidelity Elite 左が古いタイプです。

Fidelity Elite 左が古いタイプです。

パックフィルムホルダー

純正のものでもどこのものでも使用可能です。パックフィルムは暗室なしで装てんできますから便利ですが、少々割高です。

ロールフィルムホルダー

純正のものも色々用意されていて、120用の6*9 6*8 6*7 6*6は確認できています。

他社のものでもグラフロック式は使えます。

古いものには620のものがありますから、それだけは気をつけてください。私のように620カメラユーザーでスプールとかもふんだんにあれば良いですが日本では苦労します。ただし、価格は安いですね。

変り種ではホースマン用のパノラマホルダーがあります。画面が6*12cmのワイド画面にになります。

4×5のホルダーは6*9のホルダーと機構部分は同じで、4×5のロック機構に合わせた板が付いています。

22タイプ6*6のものです。

22タイプ6*6のものです。

レンズフード

せっかく大きなネガサイズを使うなら、まして古いレンズを使うなら、やはりレンズフードは欲しいものです。

4×5レンズ用のフードは当然浅くなります。同じレンズを6×9で使うならそれ用を探すか、下のように継ぎ足した方が良いです。

その場合、角型のほうが細工はしよいかもしれません。

これはフジナー150mm用の角型フードの継ぎ足し用「さやフード」です。

材質は厚紙です。すっぽりかぶる大きさに作り、左の写真のようにフードの縁を掴むようにプラスチック板二枚をずらして張り合わせた物を内側につけます。そして、全体を黒色つや消し塗料で塗って仕上げます。

右の写真ではフジナーのフードの左右の縁を右の写真の部品が挟んでいるので簡単には外れません。

この部品を付ける事で深さもきちんと定まります。

私は適当に作りましたが、深めに作って切り取ってゆけばぎりぎりのものが作れるでしょう。

計算では大体4割ほど深さを増やしても大丈夫のはずです。

冠布

昔の写真屋さんが使っていた黒い布で、頭を突っ込んでピントを合わせるものです。

大時代的に見えますが、屋外でピントグラスを使う時、ピントグラスについているフードでは画面全体をきちんと見渡すには無理があります。ピント合わせはルーペを使えば合わせられますが、全体的なものはこの布をかぶってみた方が良いでしょうね。

写真用のものでなくても、遮光カーテンのハギレを加工しても役に立つかと思います。

現像タンク

白黒フィルムを使うなら自家処理が可能です。

キャビネ用のバットを使って皿現像も出来ますが、今のフィルムの場合、完全に遮光した暗室で無いと出来ません。

その点現像タンクを使うと、フィルムの装填以外を明るいところで出来るものがあります。

ただし、古いコダックの現像タンクで硬質ゴム製の黒い箱のものがありますが、これは暗室で無いと処理が不能です。暗室の無い方きちんと調べてから買ってください。

HP CombiPlan とありますがLPLの物と同じです。

HP CombiPlan とありますがLPLの物と同じです。

23(6*9)をミニスピグラに取り付けたところ

23(6*9)をミニスピグラに取り付けたところ

4×5純正ボードとソレノイド

4×5純正ボードとソレノイド 残念ながら純正ではなくミニカムのものです。

残念ながら純正ではなくミニカムのものです。

Fidelity Elite 左が古いタイプです。

Fidelity Elite 左が古いタイプです。 22タイプ6*6のものです。

22タイプ6*6のものです。

HP CombiPlan とありますがLPLの物と同じです。

HP CombiPlan とありますがLPLの物と同じです。 ミニスピグラ23

ミニスピグラ23 センチュリー・グラフィック23

センチュリー・グラフィック23 クラウン・グラフィック4×5

クラウン・グラフィック4×5