これぞスピグラと言うスタイルです。

これぞスピグラと言うスタイルです。Speed Graphic 23

ミニ・スピード・グラフィック

ミニ・スピグラ

アメリカ グラフレックス社製 1947年〜58年

カラート距離計連動 (レンズにより非連動もあり)

レンズボードごとレンズ交換 当個体は レンズ・コダック・エクター101mm f4.5

シャッター・コダック・フラッシュ・スーパーマティック T

B 1〜400 F/M接点

フォーカルプレーンシャッター内蔵 オープン〜1/1000

ラックピニオン前板繰り出し式焦点調節

フィルムバック交換式 グラフロック式のものが使えます。 6*9 6*8 6*7 6*6ロールホルダー

シートフィルム ピントグラスなどあり

これぞスピグラと言うスタイルです。

これぞスピグラと言うスタイルです。

|

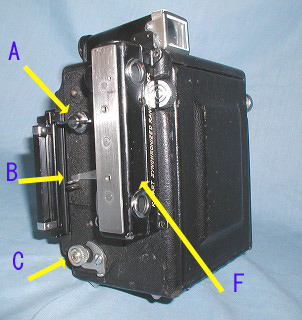

格納時 見かけよりはコンパクトなカメラです。大きくてもスプリングカメラらしく、持ち運びは小さなバッグに入ります。 A・・・シャッター幕の巻き上げノブ、速度によってスリットの幅の違う所を使うと言う独特の方法で高速を得ています。 B・・・シャッターレリーズレバーです。大きな幕が走るのでジュバーというような音がします。その割にショックは感じません。 C・・・シャッター幕のテンションの強さを変えるノブです。このテンションを強くすると、同じスリットでも高速になるようになっています。 このようなシステムなのでAとCの組み合わせで様々な速度の組み合わせがあり、前蓋の内側に一覧表が付けられています。 F・・・カラート距離計で調整で各レンズに連動します。 |

|

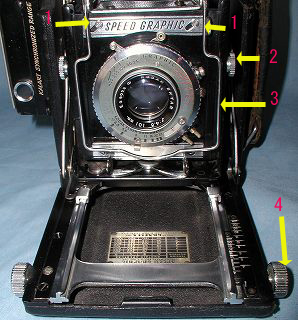

レンズボード周り 1 レンズ交換のできるプレスカメラとして発達した、スピグラの血を受け継いでいるので、この辺りも操作も同じようなものです。 1・・・この二本のネジを緩めて、プレートを斜め上にスライドさせるとレンズシャッターの取り付けてあるレンズボードが外れます。 2・・・朗報のネジを緩めるとレンズボードを取り付けた鳥居が上にスライドします。建築物などを撮るときにはシフトさせて補正した写真が作れます。 3・・・スピグラらしい針金のフレームが格納されています。引き起こして撮影態勢に入ります。 4・・・距離調整ノブで。これを廻すとレール全体が前にせり出してきます。距離計の範囲を超えて前に出せるので、ピントグラスを使えば接写が可能です。 写真にはないですが、前蓋を開けるボタンは上面中央にあります。貼り革で隠れています。 |

|

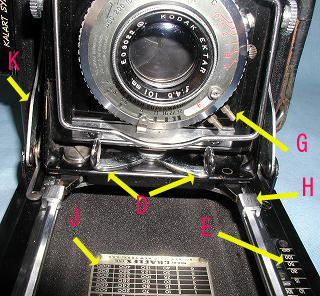

レンズボード周り 2 このカメラには普通のスプリングカメラにはないものが少しあります。 D・・・レンズ引き出し用つまみ。これをつまむとレンズボードの付いた鳥居部分が引き出せます。引き出してHに当たるまで移動させて撮影態勢に入ります。 E・・・距離目盛。ここに距離が示されます。固定されたスケールと移動するスケールの一致した所が距離になると言う独特の方式です。 G・・・シンクロ接点は特殊形状です。その内側のネジを緩めて動かすと、FとMに切り替えられます。X接点がないのが時代を感じさせます。 H・・・レンズボードストッパー。レンズが交換されれば無限遠の位置が変わります。このストッパーを移動させれことでレンズにあわせた無限の位置が固定できます。 J・・・フォーカルプレーンシャッターの速度表。スリットの位置とばねの強さの組み合わせ表で、フォーカルプレーンシャッターを使うときはこれを見てシャッター速度を決めます。 |

|

背面 このカメラはフィルムバックを交換してシートフィルムも使えるものです。と、言うより、このカメラはシートフィルム優先設計です。 K・・・シンクロ接点。フォーカルプレーンシャッターに連動します。 L・・・フレームファインダー用覗き板。引き起こして穴から覗いておおよその移る範囲を知ります。本当におおよそです。 M・・・ファインダーアイピース。 フィルムバックが後にはみ出すのでかなり覗きにくいです。ファインダー視野もかなり狭くしてあり、私はマスクを外しました。シートフィルムだと薄いので普通に覗けます。 F・・・距離計覗き窓。 これは離れていることを前提に設計されているのでフィルムバック越しではっきり確認できます。 N・・・引き蓋。遮光版が入ります。バックの交換やピントグラスを使うときには必要です。更に、このカメラのフォーカルプレーンシャッターは巻き上げる時にスリットが開いたままで通過しますから、フォーカルプレーンを使うときにも必需品です。 |

|

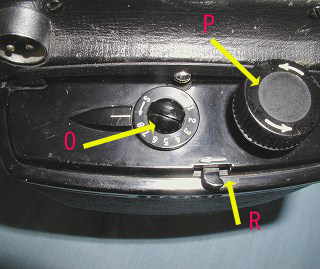

フィルムバック 交換式のフィルムバックで6*9サイズロールフィルムは”23”GRAPHICというものを使います。同じようなもので”22”と言う型番は6*7用です。カメラ自体はどれでも関係なく使えます。 O・・・カウンター。 フィルムをスタート位置にあわせて装填したら S の位置にあわせて書き上げると『1』で自動的にストップします。 P・・・巻き上げノブ。 8枚撮り終わるとフリーで廻ります。 R・・・巻きとめ解除レバー。 一枚撮るとこのレバーを動かしてから巻き上げます。セルフコッキングなどありませんし、シャッターと連動しているわけではないですから、二重写しや空送りはし放題です。 |

|

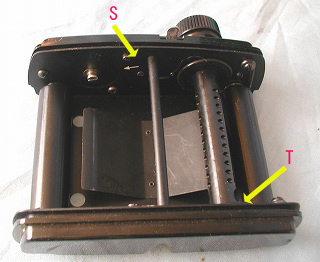

フィルムバック内部 これは他のものとほとんど同じ構造です。6*9ですが、折り返して巻き取るので幅は物凄く狭く出来ています。 S・・・スタートマーク。 ここにスタート位置を合わせます。6*9で折り返してくるので装填するとすぐにマークが見えてきます。 T・・・このバックはスプールと外す押しボタンなどありません。下側に押し付けると受けの部分が下がるように出来ています。マミヤの方が良くできている感じです。 フィルム装填は当然裏返しに入ります。 |

カラート距離計調整法 |

スピグラ系に装備されるカラート距離計はレンズ交換してもそれに対応して距離計連動になるようになっています。 そのためにはレンズにあわせた調整が必要です。ピントグラスが必需品になりますがその方法を載せておきます。左をクリックしてください |

ファインダーが覗きにくいことを除けば見かけよるずっとフォルドしよいものです。

ピントグラスを装着すれば蛇腹はうんと前に出ますから接写もかなりできます。

同じグラフレックス社から出ている『クラウン・グラフィック』とか『センチュリー・グラフィック』はこの機種からフォーカルプレーンシャッターを外して改良したものです。そのため、レンズがこれより下がるのでワイド系の75mmなども簡単に装着できます。フレームもこれが木で出来ているのに対しプラスチックになっています。

普通に使うのであれば、そちらの方が使いよいと思います。

なお、レンズやシャッターに関しては色んなものが付いた状態で流通しています。今の時代ならX接点のあるシャッターのものが良いでしょう。

センチュリーグラフィックへ センチュリーグラフィックへ  レンズボード作成法 レンズボード作成法 クラウン・グラフィック4×5へ クラウン・グラフィック4×5へ  ロールフィルム装填法 ロールフィルム装填法 付属品・用品 付属品・用品 Baush &Rom 88mm試写 Symmar210mm試写 Graftar 103mm試写 |

|

|

スピグラらしいスタイル このように大型のフラッシュガンを取り付けたスタイルが、スピグラの典型的なものです。 このフラッシュガンは日本製、ミニカムの物です。 キャパシターが入っていて、22.5Vの電池の仕様です。今では国産ではこれ式の電池はありません。アメリカから取り寄せれば015の22.5Vは入手できます。015は小さいのですが、外周にスポンジなどを巻けば使えます。 単一電池二本が入りますから、新しい電池であれば発光はします。フラッシュバルブは3Vから燃えることになっていますから・・・ただし、シンクロのタイミングに会うかどうかのテストはしていません。単独発光なら使えそうです。 フラッシュガンの魅力は光量の大きさにあります。このように古い球は見かけの割りにGNは大きくないのですが、ASA100でGN160/mなどと言うものもあります。20m離れてf8と言うことです。大人数の記念写真を一灯で撮れます。 中くらいのGN60にしても5mでf11、3mならf16と22の中間まで絞れますから、置きピンで報道写真を撮るには有効なものだったのです。 今のようにASA400だと絞りが足りないことになります。 ちなみに、このフラッシュガンはいつでも発光できるようになっています。 |