Toyo Field

トヨ フィールド 45

トヨフィールド 45 (4 3/4 × 6 1/2 ) 酒井特殊カメラ製作所(トヨ) 1963年〜

レンズボード グラフレックス規格

ロータリー付きグラフロックバック、ピントグラス一体型

筐体重量 約2.8Kg (レンズなし・ピントグラスバック付)

国産の本格的大判フィールドカメラとして発売され広く愛用されてきた物です。

長年作られただけに沢山のバージョンが存在しますが、これは比較的古いものだと思われます。

スピグラ45とレンズボードもフィルムバックも共通なので今までのレンズなどもそのまま使えます。

撮影準備

|

蓋開けボタン 型によってはこのボタンの後ろ側にアクセサリーシューがあります。 三脚に取り付けた状態でこのボタンを押して蓋を開きます。 |

|

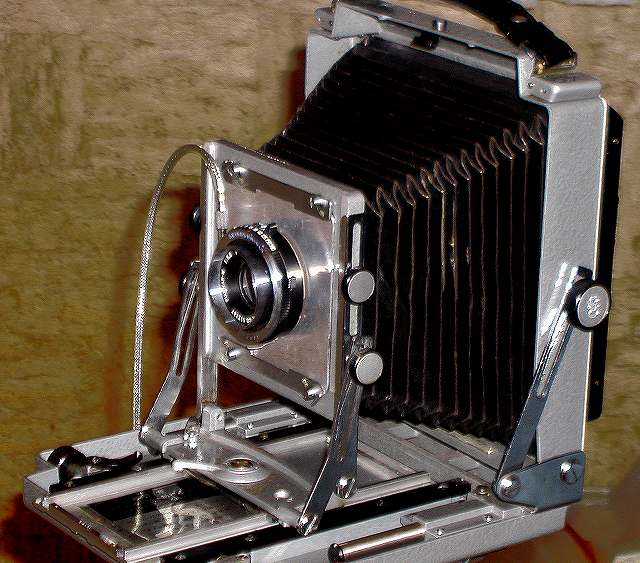

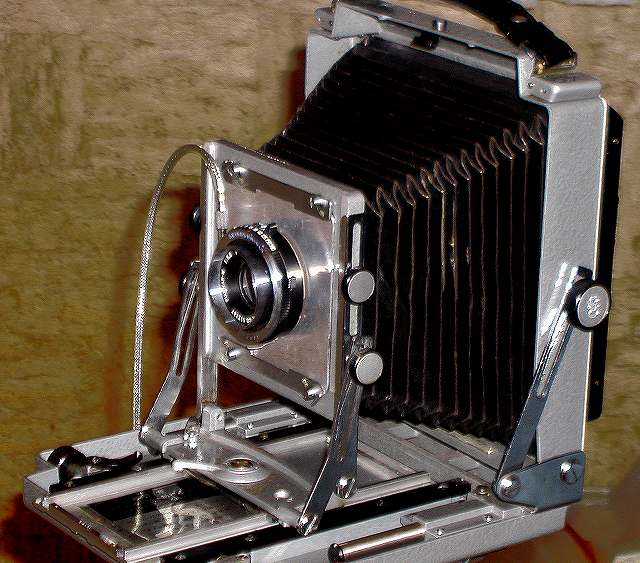

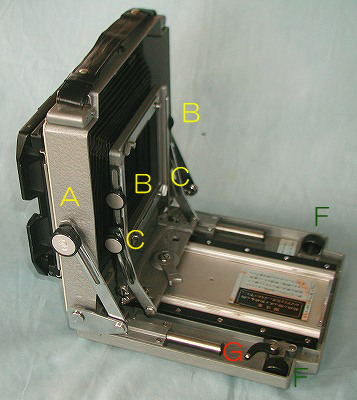

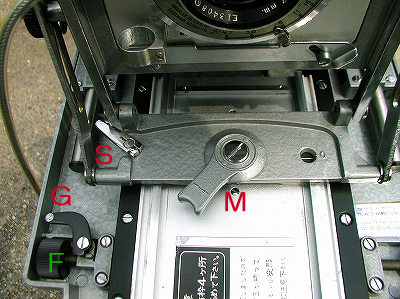

蓋が開いた状態 普通の蛇腹カメラは、前蓋が下がる方向に開きますが、このトヨフィールドは逆に、ピントグラスのある側を引き起こすようにして開きます。 開いた上体では、レンズを取り付ける鳥居部分が前板?底?の張り付いたこのような状態になります。 カチンと止まる所まで開くと所定の位置です。 この状態で下の写真のA(たすき止め、前板ドロップダウン)のロックダイアルを締めておきます。このノブは両側にあります。 この状態ではBやCのロックダイアルはフリーでおかしな所にあります。 このような形で収納されているので、レンズをつけた状態で畳めません。 重要なのは、BとC4個のノブが完全に緩んだ状態で畳むと言うことです。締まっていれば固いですが無理に畳むと厄介なことになりそうです。 |

|

鳥居部分を引き起こす 次に、鳥居部分をてで引き起こすと蛇腹の弾力を利用して、上下の位置が真ん中の所定の位置に止まります。 同様に前後の傾きも中立の直立状態で止まります。 この状態で、鳥居の両側にある B(アップダウン) と C(上下首降り) のロックダイアルをきちんと締めます。 締めないでレンズを取り付けたり、鳥居を引き出すとレンズボード取り付け位置が狂ってしまいます。 スプリングとか自動ガイドなどが無いので、所定どおりの作法を守らないと駄目なようです。 狂っても、一度畳んで開きなおせば所定の位置に止まります。 畳む時は、レンズを外し、つまみMで鳥居を一番奥まで押し込み、BとCの4個のノブを緩め、外のたすきのAも緩めて折りたたみます。 |

|

鳥居部分。各所ロック この式のカメラは色々と動く部分がある分、ロックする所も沢山あります。 M のレバーは鳥居を前後させて無限遠セットするのとロックするのを兼ねたレバーです。真ん中にするとフリーで動き、左右どちらにしてもロックされます。この方式はクラウン・グラフィックなどと同じです。 左にある 反対側にある小さな丸い小窓で中立位置を決めてロックしておきます。 F はレール前たーを動かしてピントを合わせるもので、その隣りの曲がったレバー G でロックします。 |

|

レンズの取り付け この機体はグラフレックスのスピグラ規格のレンズボード用に出来ています。機体によりリンホフ規格とかもあります。 H の留め金を緩む方向にスライドさせてレンズを押し当て、又、締めておきます。 留め金は上下二箇所にあります。 非常に心細いような物ですが、プレスカメラ、フィールドカメラ、ビューカメラなど大きなカメラのレンズはこの方式です。 スピグラ規格のレンズボードは簡単に自作できます。概略は下のリンクにあります。 |

|

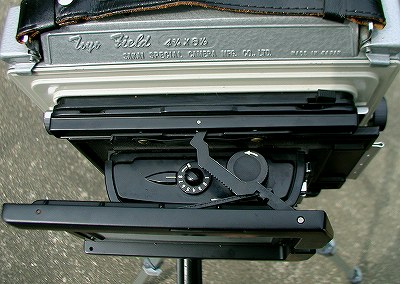

底面 底面と言うか蓋と言うか・・・ アルミダイキャストのしっかりした物です。 下に見える三脚穴一箇所しかありません。 ロータリーバックシステムが備わっているので、一方向の三脚穴だけでよいわけです。 こうしたカメラのレンズは、よほど特殊な物を付けない限り軽いので、レンズによってバランスが狂うことも無いようです。 三脚穴の左右にある黒いノブを緩めると、カメラの後部分が外れて、後に延びるようになります。 接写や長い玉の時に蛇腹を長くするための物です。 |

|

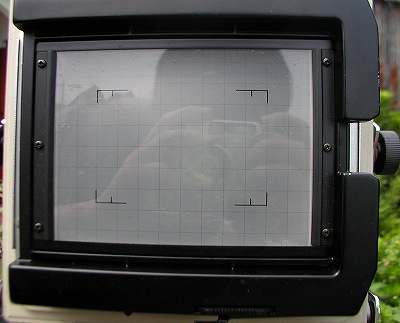

ピントグラス 4×5フルサイズのピントグラスで、10mmのグリッと線と6×7と6×9のフレーム線が入っています。 こうしたフレームはファインダーと違い非常にシビアーです。 ほぼ100%と思ってよいと思います ヒントフードが付いていないので、ピントあわせはルーペを使えば出来ますが、構図を決めたり全体を見渡すには冠布が必要です。。 |

|

フィルムバック挿入口 R のレバーを操作して回すとこのバックがぐるりと回転します。 縦位置、横位置は簡単に切り替えられます。 かなり強いばねで押さえつけていますが、引っ張るとこのように開いてきます。 少し開いた状態で、『シートフィルムホルダー』や『ロールフィルムホルダー』を差し込みます。 規格はグラフロック国際規格の物と同じです。 ロックレバー無しでロールフィルムホルダーも押さえつけているだけです。 O がグラフロック金具でこれによりこのバックを取り外し、クイックスライダーとかエクステンションバックとかの規格品のバックを付けられます。 T の金具を操作すると背板全体が外れます。 |

|

120ロールフィルムバックを取り付ける ロールフィルムホルダーを押し込んだ状態です。 4×5用のグラフレックス規格のものでないと使えません。 抑え金が無くてもバネが強いので問題はないようです。 このようにねじ込んだようになるので、このままでは非常にフィルムは巻きにくいです。 私のは古いタイプでノブなので何とかなりますが、レバーの物だと操作できないので外して巻き上げるしかないでしょうね。 露出を何段か変えて撮るとかの時には不便でしょうね。 |

上の行程で撮影できる状態までの一環の操作は完了です。

構造上、手持ち撮影は不可能に近いですが、三脚に載せたときのバランスは非常によいです。

手持ち撮影が無いなら、クラウン・グラフィックなどのプレス系より、フィールドカメラの方が、アオリの大きさと種類が多いので使い勝手がよいかもしれません。

持ち運びに関してはレンズをつけたままで折り畳めないと言うことを除けばあまり変わりが無いようです。 周辺機器などはクラウン・グラフィックと共通ですから下のリンクに色々あります。

|

|

トヨフィールドとクラウン・グラフィック 同じ4×5のカメラです。 同じような操作性になるように。クラウン・グラフィックにはトヨのクイックスライダーを取り付けてあります。 写真で見るよいにスピグラの方がかさばります。 しかし、普通のレンズだと付けたままで折りたためるメリットがあります。 使用可能レンズの焦点距離はほぼ同じです。 |

|

トヨフィールド出陣態勢 左の資材を持ち出せば120・6×9の撮影が可能です。 このほかに4×5のシートホルダーを持ち出せばそちらも可能です。 上に並んだ四角い缶はスピグラボードにぴったりの100均も物です、 左からジンマー210mm、フジナー150mm、バウシュ&ロム88mmです。 右上はゴッセン・パイロットIIとピントルーペです。 中型のアルミカースに納まります。 使い勝手から言うと大型のほうが良さそうです。 |

|

近日中に簡単なアオリ操作のページもアップの予定です。

クラウン・グラフィック クラウン・グラフィック  レンズボード製作 レンズボード製作 |