KODAK RETINA

II c

コダック レチナ 2c

コダック レチナ 2c

イーストマンコダック 西ドイツ 1954〜57

シュナイダー クロイツナッハ コダック クセノン 50mmf2.8〜22 レンズ交換可能

シンクロコンパー B 1〜500

距離計連動

底面レバー巻上げ・セルフコッキング

コダックの35mmカメラレチナシリーズの一つです。IaとIIaの後継機種として登場したものです。この型と同時発売の3型で「C」の付くものにはレンズの前群をはずして交換する方式の交換レンズがあります。35mmと80mmがありますが、標準レンズがクセノンの時はクセノンをローデンシュトックのヘリゴンの時はヘリゴンを買わないと合わないようです。

前群だけを交換する方式で、距離計は標準レンズに連動していますから当然のことのように繰り出し量が合いません。そのために距離計の目盛りを読み取ってレンズによって補正すると言う面倒まことになります。35mmなら目測でやるほうが早いでしょうね。しかし、80mmとなると草も行かず面倒な撮影になります。レチナフレックスの一部でこのレンズが使えるものがありますがそれなら補正も要らず楽だと思われます。

II型とIII型の違いは露出計のあるなしの違いだけです。日本では3型のほうが受けていますが、50年ほど経って、内蔵型の露出計で正確に動作しているものが減っていますから、2cを選ぶ方が安くて得策です。2型・3型と言う事で3の方が新しいと誤解されがちです。それなら後に付く『c』が小さいものより大きいものの方がファインダーも大きく新しいものです。

2cカメラ本体は露出計も組み込まれていなく、大きさは2aとさほど変りませんが、ボディが丸くなり印象は変っています。3C同様、巻上げレバーが底面に来ていますから決してやりよいものではありません。しかし、レンズ交換を選ぶ以上は2Cか3Cを使うしかありません。

基本性能は2aから進歩しているわけでは無いので、標準レンズだけで使うなら2aのほうが小ぶりでレバーも普通の位置にあるのでお勧めです。さらに簡略化して距離計無しのIaが基本性能のはコストパフォーマンスは最高です。

フィルムカウンターも手動でセットするもので1aからの進歩もありません。日本のカメラがどんどん純算式自動リセットになっていったのとは違うポリシーです。逆算式を採用すれば自動リセットも難しい機構です。フィルムの巻ききりを防止する巻上げストップは付け良いので付いています。しかし、0になると巻上げも不能になることに日本のカメラになれた者は違和感を感じることもあります。

全般にみれば、スプリング式35mmカメラとしては2aで完成の域に達しているのですから良く出来たカメラです。レンズも数は少ないですがヘリゴンも選べます。

レチナのややこしさはスプリングカメラタイプに戦前タイプもあるということです。見分ける目安はシャッターがシンクロコンパーになっていれば戦後のそれもコーティング付きレンズに間違いありません。さらにリジットタイプの普通のカメラや一眼レフまでありますから『レチナ』だけで判断できません。スプリングカメラは名機ですが他のカメラは名機とは呼ばれません。

標準レンズのときは全く普通の距離計連動カメラですが、交換レンズのときは単独距離計としてしか働かず、距離をそのレンズの物に移さなくてはならないのですが、レンズには距離リングがなく、本体の距離リングのレンズの下側部分に望遠用、ワイド用と用意されたところで合わせることになります。つまり一度カメラをひっくり返すと言うことです。ワイドは目測でやれますが80mmでは結構大変な作業です。80mm専用にするなら換算表を作ってカメラに貼るなりすれば楽かと思います。一番良いのは80mmはレチナフレックスで使うことでしょうね。

交換レンズ ![]()

これらの交換レンズにはシャッターも絞りもありません。距離合わせのリングもなく付いているのは焦点深度を示すリングだけです。このレンズは2c・3cのクセノンつきのカメラのほかにレチナフレックスの一番古いタイプで後に何も符号の付かないものには使えます。各レンズの試写に関しては標準を含め後日アップします。

左:ワイド 右:望遠

左:ワイド 右:望遠

ワイドレンズ

RETINA CURTAR XENON C 35mm f3.5

レチナ カーター クセノン C

口径は標準レンズと同じでフィルターなどは共用できますが、長さが長いため前蓋が閉まりません。せっかくのワイドカメラになっても外付けファインダーと共に携行性が少し悪いものになります。

望遠レンズ

RETINA LONGER XENON C 80mm F4

レチナ ロンガー クセノン C

口径はf4とは思えない大口径でニッコールの85mm1.8より大きなものです。これも後玉一枚残した無理がたたっているのでしょう。

左:ワイド 右:望遠

左:ワイド 右:望遠

レンズの後ろ側です。レンズシャッターと絞りを残しての交換ですから、光束の絞り込まれた部分がレンズの後部分になるため普通のレンズでは考えられないような形状になっています。この後にシャッター部分と、標準レンズと共通の後玉があります。交換はバヨネットになっています。

|

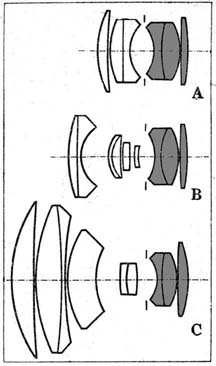

レンズの構成図です。左側(フィルム側)のグレイに塗られたレンズ群はは交換せずに残されます。 A:クセノンC50mm です。ほぼ左右対称のような構成です。標準レンズに関しては無理をした設計ではないらしく、コンパクトで描写にも定評があるものです。 B:カーター・クセノンC35mmf3.5 です。 後玉に合わせなくてはならないので複雑な構成になっています。一眼レフではないので本来は35mmレンズとなるとコンパクトになり、レンズシャッターからほとんどでなくなるのですが、このレンズは標準レンズより大きくなってしまいました。従って、これをつけるとカメラが畳めません。 C:ロンガー・クセノンC80mmf4 です。 これも後玉に影響されるのでレトロフォーカスのワイドレンズ張りの大口径になっています。それなのにf4と暗くなり、いかにこうした標準レンズ後玉を残す方式に無理があるかを端的に示した感じです。 レンズシャッターは光束の一番絞られたところに置くのが原則ですのでこうした設計をとったものが多いようです。中判カメラなどではシャッターごと交換しています。レンズを外すときの遮光幕やレンズごとにシャッターが必要と言うコストの関係で35mm大衆機では採用されていません。一時期ドイツではやり日本のメーカーでも作りましたがズームレンズの開発や一眼レフ時代の到来で消えていった方式です。 |

交換レンズ装着

| カータークセノン 35mm | ロンガークセノン 80mm |

|

|