左・・・プロテッサー115mm 右・・・テッサー50mm

CONTAFLEX・IV

コンタフレックス・4

コンタフレックス 4型 1956年

西ドイツ ツァイス・イコン

レンズシャッター式一眼レフ・前玉交換式 (50mm・35mm・85mm。115mm)

シャッター シンクロコンパー B 1 〜 500 ライトバリューロック式

自動絞り、クイックリターンミラー無し ライトバリュー式単独露出計内蔵

透過式空中像ファインダー(中央部スプリットイメージサークル+マット面)

左・・・プロテッサー115mm 右・・・テッサー50mm

コンタフレックスはツァイスが1953年に発売したレンズシャッター式一眼レフです。この型は4がたです。

最初に開発された1型と2型は標準レンズにテッサー45mmが付いています。この時代のものはレンズ交換が出来ず、レンズの前にコンバージョンを付ける様になっています。

標準レンズが50mm2.8になると共に、テッサーのシャッターから後の部分を残して、前玉をはずして交換するようになりました。最初からレンズを設計するより苦しいにしても、50mmのレンズにコンバーターをつけるよりはるかに良いレンズが出来ます。レチナのCシリーズもこの方式です。

コンタフレックスは実にいろんな方が出ています。1968年のS型まで長く作られました。

日本では普及しなかったレンズシャッター一眼レフですが、ドイツ製のものは欧米でかなりの数売れたようです。決して使いよいものではないですが、比較的簡単にレンズ交換の一眼レフを味わえるからでしょうね。

日本製のフォーカルプレーン一眼レフが安く輸出されるようになり、消えていったものです。

最初に手に入れたのはプロテッサー115mm f4 が付いた物です。これが素晴らしいレンズだったので、次に標準レンズつきの同じ4型をゲットし、更にプロクサーレンズ4枚セット、そして35mmレンズとそろえました。

なんといっても、このカメラはクイックリターンになっていませんから、シャッターを切ると次のフィルムを巻くまでは真っ暗です。しかし、動くものを追うのでなければ意外と気にならないものです。

のプロクサーの4枚組を手配しました。

残るのは等倍までの接写のできる1:1と言うレンズですが、少し高いので手が出ません。

左:115mm 右35mmf4つき

左:115mm 右35mmf4つき

|

上部 なんとも立派なレンズです。このレンズには絞りも無ければ距離調節のリングもありません。 距離あわせは一番ボディに近いところのつまみでします。この時代のレンジファインダーカメラと同じようなものです。 左肩にあるのは単独露出計です。連動はしていませんから、壊れていてもカメラの機能には関係ありません。 露出計の真ん中の小さなノブが巻き戻しノブです。小さい割りに楽に巻き戻しが出来ます。 右肩のノブが巻き上げノブで、これを巻き上げると最後にカチンとミラーが降りてファインダーが見えるようになります。 ノブの真ん中にシャッターボタン場あります。 シャッター音は遮光版もあるからか、かなり賑やかなものです。 |

|

底面 ツァイスのカメラらしく裏蓋とそこが一緒に外れるものです。 ロックは両端にあるつまみを両方廻すものです。 右上の小さいのが巻き戻し用の押しボタンです。 底の後ろ側とレンズの付け根部分にある小さなポッチはカメラを置いた時に底がすれないようにつけられたものです。 このカメラはものすごく丁寧に設計されたのが伺える所があちこちにあります。 |

|

フィルム室 このカメラはコンタックスなどと同じ方式で、裏蓋と底が取れます。おまけに、このカメラはコンタックス同様巻き取り用のスプールが外れるようになっています。 バルナック型のライカのスプールが抜けるのは分かるのですが、こうしてそっくり見えるカメラだと外す意味があまりないように思えます。 気をつけないと、この方式のカメラの中古ではこのスプールを紛失したものがあるようです。このカメラのはキエフとも同じようですが、巻き取りスプールを単独で買うとこのカメラより高い時があります。充分気をつけてください。 フィルムのガイドレールなども非常に丁寧に作られています。ツァイスらしい物です。 |

|

レンズマウント レンズ交換は専用のバヨネットになっています。 シンクロコンパーの前部分から交換なので、望遠レンズでもこの部分は光軸ここで絞らなくてはなりません。そのためこの式のレンズは左に見えているように小さな物です。 カメラ本体のレンズの左側に見えるつまみが距離調節用です。今の感覚だとレンズを捕まえて廻したくなりますが、これを廻さないといけません。 |

|

距離目盛と被写界深度 Aが本来の距離目盛ですが、これは標準レンズの50mm用の物です。従って、交換レンズをつけたときには使えません。これはピント調節をボディ側で行い、交換した前半分には距離調整リングがないからです。 Aで読み取った距離目盛をBに移し変えるとそのレンズにおける距離と被写界深度が示されます。 Aの示す数字と同じ値をBのリングの白い目盛りで探すと、同じ場所にある、赤い値が本当の距離と言うことです。この換算リングを使うことで、目測撮影も出来ます。 しかし、私の買ったボディは二台ともm表示です。なのに最初から付いていた115mmも後から買った35mmもFeet表示なのです。 換算リングに移す前にmをFeetに換算するということになります。 |

|

オプションらしき巻き上げノブアダプター 一台のコンタフレックスIVに付いて来た物で左の巻き上げノブについている半円形の指掛け金具です。 コンタフレックスの巻き上げノブは正確に一回転になっています。従って常にこの位置で止まりますから迷う心配はありません。これに人差し指辺りを引っ掛けてぐるっと一回転させます。ノブよりは早いですがレバーと比べると操作性は良くないです。 このカメラの露出計は右の窓で丸いマークで針を追いかける追針式で、示される値はライトバリューです。 カメラの上から見える目盛りは通常の絞りとシャッター速度ですが、解除のポッチを操作しないと一緒に回ります。 距離目盛は50mm対応で他のレンズでは役に立ちません。かなり不便です。 |

/

| このカメラのライトバリュー このカメラのシンクロコンパーもこの時代らしくライトバリュー方式です。 このカメラでは完全にロックされた方式で、シャッターや絞りを変えてもお互いにくっついて回ってしまい、露出は変えられません。 露出を変えるにはシャッターを希望の速さにしておいて、絞りリングに付いた小さなつまみを押さえたままで絞り輪舞を廻してセットします。離すと同時にロックされますから、同じ露光の時はシャッターを変えてもちゃんと絞りも変わってくれます。便利???かも・・・ もちろん、ライトバリューを実ながらセットしても結構です。夏の広間はLV14、秋はLV13、真冬はLV12くらいです。これは普通の日本中心部で、沖縄や北海道は変わってきます。 |

| このカメラのファインダー 空中像式ファインダー このカメラの特徴の一つに、空中像式ファインダーがあります。 これは普通の一眼レフがピント面にスリガラスを置き。それにピントを結ばせ、ピントあわせと絵を見るのを兼ねさせています。周辺が暗くなるのはフリネルレンズで解決させています。 それに対し、スリガラスを使わずに望遠鏡を見るように実物が空中に結んだ虚像を見る方式があります。これは物が非常にきれいに見え、ファインダーが明るくなる利点がありますが、ピント合わせが事実上出来なくなります。 このカメラでは交換レンズが暗くなる宿命を解決するために、空中像式を採用しています。そしてピントあわせは中央に置いたスプリットイメージサークルとその周囲に少しだけあるスクリーン部分であわせるようになっています。 スプリットイメージはレンズが暗くなるとクサビ部分が黒くなってしまう宿命があります。このカメラのレンズはf4ですが、ぎりぎり黒くならずに済んでいます。 ただ、このスクリーンは想像以上にピントがシビアーに見られるので、35mmワイドでも簡単にピントが合わせられます。 普通のマニュアルフォーカスの一眼レフでスプリットイメージを使っている人なら殆ど抵抗は無いでしょう。 私はニコンFのスクリーンを全面マットに換えて構図を決めたままでピントを合わせる習慣でしたから、少し違和感はあります。 このファインダーは、覗けばいつもピントが合っている様に見えますが、ピントが合っていると勘違いしないでください。 ブラックアウト このカメラは日本のカメラのよなクイックリターンミラーは入っていません。 シャッターを切ると目の前が真っ暗になったままになります。被写体がどうなったか分からなくなります。 しかし、真っ暗になる直前ににらんでいた被写体の残像と出来た写真はほぼ同じ物です。こうしたブラックアウトはマミヤRBなどにもあるし、慣れると意外と気にならないものです。 |

|

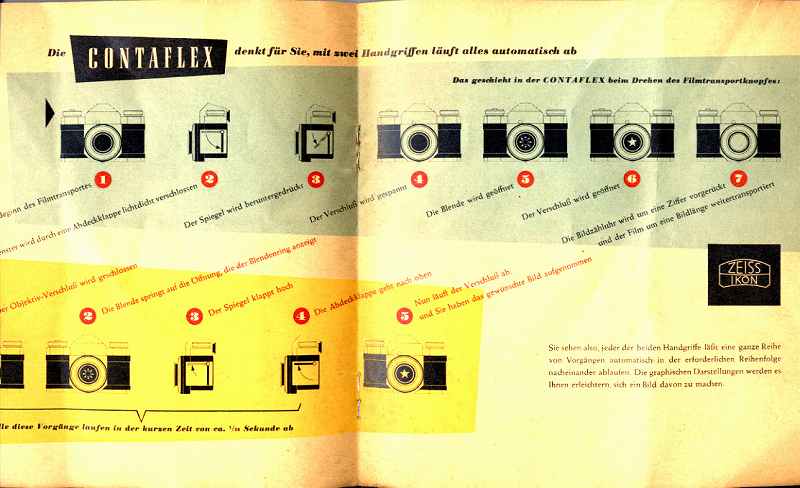

| コンタフレックスの動作・・・純正パンフレットによる 上はフィルム巻上げの動作 1.シャッター閉まった状態 2.遮光板が降りる 3.ミラーが所定の位置に下りる 4.シャッターはまだ閉まっている 5.絞りが開放になる 6.シャッターが開き始める 7.撮影状態になる 下はシャッターを切った状態 1.シャッターは閉まったままミラーが上がる 2.絞りが所定の位置になる 3.遮光板が上がる 4.シャッターが動作する このように結構複雑な動作をします。 これにクイックリターンミラーを入れると更に複雑になり、スプリングなども増えます。 国産のレンズシャッター一眼に故障が多いのもそのせいだと言われます。 |