|

横側

左手側

ピントノブとスプール入れ替えようのノブです。ピントノブには被写界深度目盛りがあります。

右手側

ローライフレックスの一番の売り物の巻き上げクランクと駒数カウンターです。写真ではカウンターはクランクに隠れています。

ストラップはローライのかに爪でなくても取り付けられます。 この金具が回転ので、ストラップが変な形になら無いようになっています。 |

|

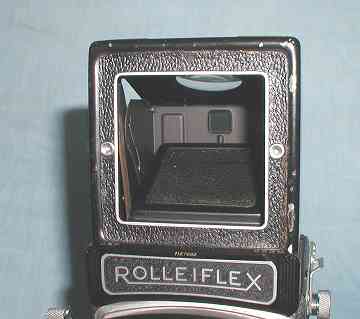

ピントフード周り 1

Oを操作するとピントルーペが起き上がってきます。

ピントグラスは非常に明るいですが、やはり、きちんとピントを合わせるにはルーペが必要です。

フィルター関係 バヨネット

この欄の写真には関係ないのですが、ローライのレンズの周りにはフィルターなどを取り付けるバヨネットが付いています。

最初のものは内側だけだったようですが、その後、うちと外につけられ、内側にフィルター類、外側にフードと使い分けられ、二重につけることが可能になっています。

欠点はフィルターをつけたままでレンズキャップが付けられないことでしょう。

3.5シリーズなどはB1と呼ばれて小さなものですが、大口径時代になりB2など大きなサイズになってゆきました。 |

|

ピントフード周り 2

Mはアイレベルの状態でもピント合わせをするためにピントグラスを反射させる鏡です。

III型に比べ格段に合わせ良くなっているようです。

Pはアイレベルでピントを合わせるときの覗き穴でレンズが入っています。

Cはピントフードを倒した時に素通しで覗くファインダー用です。Pでピントを合わして少しずらしてCから覗くと言うことになります。 |

|

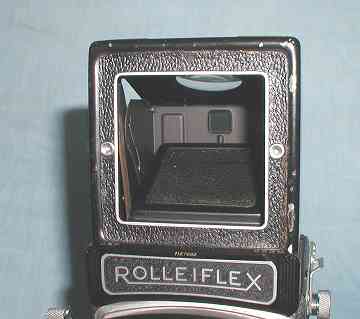

ピントフード 3

前板を倒した状態です。

この状態のときに先ほどのミラーが貞一に納まってピント合わせができます。

その時の視野は少しけられて狭くなるので、素通しの窓を使うことになります。 |

|

裏ブタ開閉

三脚取り付け金具のところにある金具を矢印方向に回して、その先の金具を起こすと裏ブタが開きます。

その時にフィルムカウンターも0に戻ります。 |

|

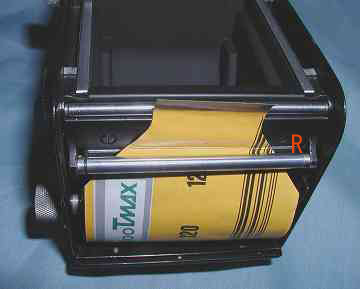

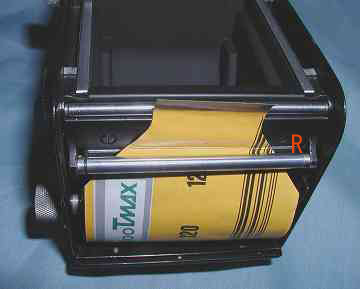

オートマット機構

Rのローラーの下をくぐらすことで、フィルムのスタート位置を自動的に感知させます。

ここもIII型に比べ改良されているようです。

ローライオートマットは120フィルムがスタート部分が上一枚であり、フィルムかスタートする所で裏紙とテープ、フィルムと重なって厚みが変わるのを検知してスタートさせると言う微妙な物です。

今のフィルムではわずかに薄くなっていて、スタートを検知できない機体もあるやに聞きます。 |

|

フィルム装填

このように装填したら、裏蓋を閉めてクランクを止まるまで回せば一枚目でストップします。

そこからクランクを止まるまで反転させればシャッターがチャージされます。

オートマットXでは圧板の耳の部分が立ち上がっていてフィルムが曲がらないように配慮されています。

このタイプの圧板は塗装もされていませんから反射があるのですが120フィルムは裏紙があるので問題になりません。

この後の型からは圧板の圧力が変えられるようになって35mmフィルムを使うローライキンに対応したものになります。 |