|

レンズ周り

このカメラは前板繰り出し式です。

レンズはツァイス・イエナ・テッサー、もちろんノーコーティングです。

古いテッサーの場合、製造番号で製造年が分かります。

このレンズは1931年製です.

シャッターは銘板が見えませんがコンパーで、1930年当時でも1/200を確保しています。ただ、取り付け穴などが大きいので4×5カメラのレンズボードで無いと取り付けできないでしょう。

レリーズ穴は埃を防ぐ蓋がついているのですがこの機体のはなくなっているようです。

レンズボード周りの針金はフレーム式のファインダーです。

|

|

|

前板関係

A このノブを回すとレンズボード全体が左右に移動し、シフト撮影が出来ます。

B ピント合わせノブ これを回してレール全体を前後させてピンと調整を行います。片側にしかありません。

C 前板引き出しつまみ これをつまむとレンズボードのロックが解除され前後に自由に動かせます。収納状態から所定の無限の位置まで引き出して撮影態勢になります。向かって左のはネジになっており占めるとロックされます。 |

|

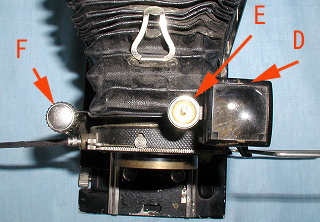

レンズ上部

D ファインダー この時代のカメラには多い反射式のファインダーで正確に画面が決められます。倒すことによって横位置にも使える良く考えられたものです。

E 水準器 非常に小さなものですが動きが機敏で水平を検出するのに非常に役立ったであろうと思われます。スピグラに移植して使えればいいのですが・・・

F 上下シフトノブ このつまみを回すとシフトアップとシフトダウンが出来ます。センター位置がもう一つはっきりしません。

上のほうのオムスビ型の金具は蛇腹がせり出した時に下がらないように考えられたものですが、これにより蛇腹にすり傷が入っています。 |

|

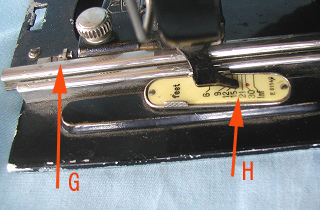

レール周り

G 無限遠ストッパー レンズ交換式では無いので固定ですが、小さなねじを使って微調整ができるようになっています。ピントグラスを使うだけに正確な無限位置を確保できるのは優れたものかと思います。

H 距離目盛 無限位置がきちんと決まればこのスケールで目測撮影も出来ます。135mmといっても、記念撮影など絞り込んで使うときには十分実用だと思います。 |

|

ピントあわせ

距離計はありませんから、ピントグラスによって合わせます。

レール脇の距離目盛での目測撮影も可能ですが、基本的にはピングラスを使うものです。

この時代のこの式のカメラは、素直に使うと縦位置になります。ポートレート以外ではいささか不都合なのですが、ほとんどのカメラがそうなっています。

コダックのもので横位置のものがありますが、見掛けが逆に特異に見えます。不思議な物です。

デジタルカメラでピンとグラス面を撮影したのですが、すりガラスだけなのに全面が明るく、ピントの山もつかみよいものです。これは、ピントグラスが細かくいいものであるとともに。このテッサーが十分なイメージサークルを持ち、周辺での光量落ちも少ないと言うことかと思います。 |

|

フィルムホルダー取り付け

カメラの後の上部にある金具Oを矢印方向にスライドさせるとピントグラスが引っ張り上げて外すことが出来ます。

その溝に沿ってフィルムホルダーを落とし込み、遮光板を抜けば撮影体制になります。

圧力とかをかける装置が無いので光漏れに関しては心細い気もします。もっとも、4×5のグラフロックしきのものも、ピントグラスについているバネの力で押えているだけで、そちらには溝が無いのですからどっちもどっちかと思います。感度の低いフィルムの時代には問題もなかったのでしょう。

これで通常のスプリングカメラのように撮影できるのですが、如何せんフィルムが無いので・・・

更に、カメラのボディが割りと薄いので、これを加工してグラフロックを取り付けるとか言うのは結構難しそうです。細工した場合はピントグラスの位置とフィルム面の位置が一致する必要があります。 |

|

テッサー 135mm f4.5 1931年

取り外した状態のテッサーです。

シャッターのT・タイムも正常できちんと開いていて呉れます。

玉も特に問題になる瑕疵は見当たりません。77年も経っているようには見えません。

下は裏から見たもので、絞りは実用絞りのf11になっています。

ものすごくきれいな円形でもないですが、一眼レフの忙しい動きをする絞りよりははるかにきれいな形をしています。

取り付けは32mmですが、締め付けリングの方にフランジがあるので34mmになります。

このレンズ一式をグラフィックボードに取り付けて、クラウン・グラフィックで使えるようにしました。

試写をしましたが、77年も経つものとは思えない結果が出ました。

保存状態が非常によく、新品当時の性能を維持しているようです。

結果については下のアイコンをクリックしてください。

|