IKOFLEX 2A 改

855/16

Zeiss Ikon

IKOFLEX 2A 改

855/16

ツァイス イコフレックス 2A RE-styled

ドイツ ツァイス・イコン社 1953〜1956製造

レンズ テッサー75mmf3.5

フィルターサイズ 35.5mm 捻じ込み式 37mmかぶせ

シャッター コンパーラピッド 1〜500まで M・X接点切り替えシンクロ

番号1セット後はオートストップ・セルフコッキング付き巻き上げ

フィルター 35.5mmねじ込み

ツァイスの二眼レフの中で比較的後期のものです。さらに同じ型番の中でも後期のもので絞りやシャッターが一箇所の窓で確認できるように改良されています。比較的数の少ないものです。

以上のように二眼レフの進化の最終型まで来ています。スタイルは悪く言えばごつい・・よく言えば頑丈そう・・です。

操作性はロライでも賛否のある左側ピント合わせです。このスタイルはブラケットタイプのストロボなどをつけたときフィルムの巻上げを犠牲にするかピント合わせを犠牲にするか・・・かなり使いにくいものです。但し、ほとんどの機種は後期にこのスタイルになっています。

シャッターはツァイス独特のファインダー横のボタンを縦に押すものです。手の小さな子供では苦しいかもしれませんが、大人だとしっかりカメラを握る感覚で切れますから、ブレは少ないと思います。二眼レフのシャッターの位置は実にさまざまな場所にありますから、戸惑うものがあります。

絞りとシャッターはレンズの横のダイヤルで決め、値は上のレンズの所の窓に表示されます。この数字も戦前の機種とは違いかなり見やすいものになっています。それでも、後半に作られた日本製のほうが見やすいようです。

肝心のレンズですがこのレンズも名玉の名に恥じず硬めのきりりとした描写をします。フレアーも少しは出ますが、ノーコーティング時代のものとは全く違うものです。

試写を見ていただけば分かりますが、カラーでの解像度、発色はすばらしいものです。

|

前面 特別変わったところはありません。 S シャッター速度調節ノブ 最高速に入れる時はかなり固いです。コンパーは最高速を使わない方がよいとも言われています F 絞り調節ノブ W シャッター速度、絞り値表示窓 標準的な物ですが、年寄りには少しつらいです。 |

|

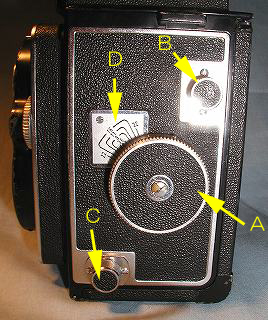

左手側 ここも標準的な物です。 A 焦点合わせノブ 径が大きいので合わせよいものです。 B・C フィルム交換用引き出しノブ フィルム交換時に引っ張り出してスプールの入れ替えなどを行います。 D 被写界深度表示 焦点合わせノブの回転数が少ないのでこの表示は狭くなっています。 |

|

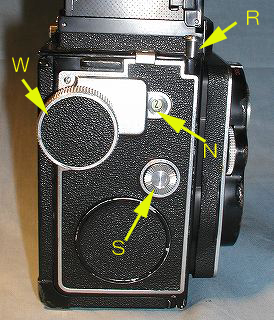

右手側 こちらの配置も標準的ですが操作が少し変わっています。 R シャッターボタン レリーズボタンは上下にカメラを握りつぶすように押します。上下に均等に押える感じなのでぶれにくい物ですが、子供やご夫人で手の小さい人には押しにくいかも・・・ W 巻き上げノブ カウンターがセットされれば二枚目からは自動巻き止めでシャッターもコッキングされます。 N 枚数カウンター フィルムの駒数が表示されます。自動復元ではないので、カメラのテストとかで途中の枚数のままでフィルム装填を行うと具合が悪いです。途中の番号で止まっている時は必ず12番を過ぎて巻き上げノブが空回りするまで空写しをしてから装填作業に入ってください。 S カウンターセットダイアル 下の写真の赤窓に『1』が出るまで巻き上げたら、このダイアルを指の腹で押えて左方向に回します。すぐにカウンターに『1』が出て止まります。ほんの少し抵抗がありますが、この時に一枚目のシャッターがセットされます。 二枚目以降はWの巻き上げノブを回すだけで自動になります。 |

|

底面 T 三脚穴 M 赤窓 この赤窓はセミオートマットのスタート位置を決めるための物です。 フィルム装填時にはこれを開けて裏紙の『1』が出るまで巻きます。 この窓から見えているのは6×9のときの番号ですから、この位置に『1』が来たときにカメラの 6×6の窓の所までフィルムは届いています。 セット後はきちんと窓を閉めて光引きを防いでください。 120フィルムにスタートマークが入る前の設計ですからこのような方法をとっています。ツァイスの他の機種にもこの方式の物があります。 ほとんどのカメラは二枚目以降のストップをフィルムの送り代をローラーや歯車を使って検知しますが、このカメラではノブだけで制御しています。それでいて正確にストップさせているのはさすがにツァイスと言う所です。 |