フォクトレンダー社 1937〜

レンズ スコパー 105mm 3.8〜22

シャッターT B 1 〜 200

フォーマット 6*9 6*4.5 兼用

フィルム巻上げ 赤窓式

Voigtlander BESSA

フォクトレンダー

ベッサ

フォクトレンダー ベッサ

フォクトレンダー社 1937〜

レンズ スコパー 105mm 3.8〜22

シャッターT B 1 〜 200

フォーマット 6*9 6*4.5 兼用

フィルム巻上げ 赤窓式 ![]()

|

フォクトレンダー社の蛇腹カメラで当時としては意欲的なカメラです。 折り畳み式ファインダーにカバーをつけ、前蓋を空けると同時に立ち上がるようにしています。ツァイスのイコンタ521/2にも立ち上がる機構は付いていますがカバーが無いのでファインダーが汚れがちです。 さらにシャッターボタンを前蓋部分に取り付けることでふたの開閉に左右される機構を考え出しています。これはビトーにも採用されています。前蓋を開けるとこのシャッターレバーも立ち上がってきます。けっこう押しよいシャッターレリーズです。ただし。これも左手シャッターになります。 前蓋のたすきを畳む方法も赤い矢印のレバーを押さえることで行います。これもビトーに採用されたものと同じです。これは取り立てて便利になると言うものではありませんが、フォクトレンダーらしいアイデア機構です。 |

|

前蓋を畳んだ状態です。真ん中にあるのがこの時代のカメラに多い二箇所目の縦位置用三脚穴ですが、これも大きい方の穴になっています。 フタの右上部分に細長く収まっているのがシャッターボタンになるものです。これが起き上がってきて押しよいものになるのです。 左の長方形は前蓋を開けてカメラを置く時のスタンド金具です。 |

|

ファインダーを立ち上げたところですが、この状態ではセミ判用のファインダーマスクを起こした状態です。 この時代のファインダーは6*9フルサイズではあまり見よいものは少ないのですが、そのファインダーでも半分しか使わないときは結構見よくなります。 黄色の矢印のボタンをまわすと赤窓が開きます。セミ判のマスクを入れたときは左右両方の窓が開き、交互に使う古い形式で16枚撮影できます。初期の120フィルムにはセミ判の番号が印刷されていませんでしたから6*9の8番までの番号を二回ずつ使ったのです。非常に煩雑で使いにくいものです。 右の表は焦点深度の表です。レンズ周りに付けたものの方が使いよいです。 |

|

裏蓋を開いた状態です。 セミ判のマスクが装着されています。 ピント面をずらさないようにマスクを入れますから、専用のもので無いとピンボケを起こすことがあります。 このカメラをはじめほとんどのカメラではこのマスクは取り外し式になっているため、中古になったとき行方不明になったものが多いようです。運良く私のものには付属して来ました。 この機構で優れているのはエンサインで、マスク部分をカメラに内蔵していますから紛失の心配が無いのです。 |

|

レンズ周りです。 前玉回転式はこの時代の常識です。戦後になるとほとんどのカメラには焦点深度表示がシャッター前部分に書き込まれて居ますがこれにはありません。 シャッターのメーカー表示は無いのですが、コンパーではなくプロンターなどの系統らしく、シャッター速度と、絞りの値が同じ上面に並んでいます。賛否はあるでしょうがコンパーより表示を一箇所で見られるのは優れています。このシャッターは1/200なのですが、風景写真なら問題はないでしょうね。 |

|

超ショートなレリーズケーブル ボディレリーズが無かった時代のスプリングカメラではショートレリーズが必需品のようにつけられました。35mmカメラなどならシャッター部分でじかにシャッターを切っても簡単に指が届きますが、100にもなるブローニー判のカメラでは上手く届かないからです。このカメラには立派なボディレリーズが付いているのに前のオーナーが付けていたようです。 今となっては貴重なアクセサリーです。 これを付けたままで前蓋を閉めることが出来ます。 |

|

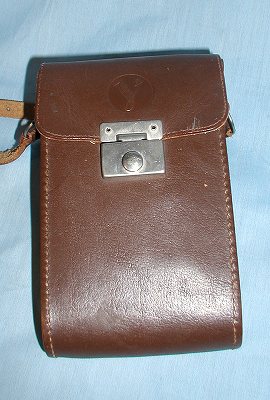

純正革ケースです。 戦前のカメラはこのポーチ型のケースに入っています。 カメラの保護にはなるのですが。速写ケースと違い全く使いづらいものです。写真では見えませんがフォクトレンダーのマークがプレスされています。6*9カメラはほとんど大きさが同じなので純正でないものに入っていることもあります。 古い革ケースは速写ケースも同じですがストラップが朽ちていることが多いですからそのままで安心して肩から掛けるのはお勧めできません。突然落下するかもしれません。 |