|

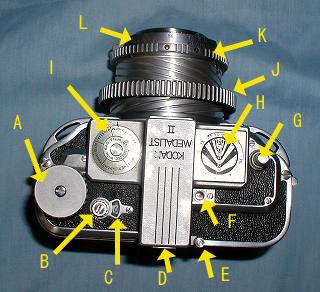

上面

A・巻き上げノブ

B・カウンター調整つまみ

C・カウンター小窓

Dファインダー 上・ファインダー 下・距離計

E・シャッターチャージレバー

F・シャッターチャージ表示小窓

G・レリーズボタン

H・被写界深度表示・距離と連動

I・フィルムメモ盤

J・ピントあわせリング

k・シャッター速度調整リング

L・絞り調整リング

レンズに付いたレバーはセルフタイマーです。

一杯あるようですが、普通の撮影にはマニュアルの35mmカメラと同じような操作だけです。 |

Aの巻き上げノブは6*9を巻き上げるにしても回転数が多いものです。フィルムに無理がかからないようにと言うことなのか620のすプルが細いからなのかわかりません。

フィルムを入れて蓋を閉め、背面の赤窓で(1)を出してからBのつまみを押して回しCの小窓に(1)を出します。そのあとほんの少しAをまわすとロックされます。

一枚目を撮る時にはEのレバーでシャッターをコッキングします。一枚目だけはセルフコッキングになりません。コッキング完了するとFの表示が変わります。

シャッターボタンGを押した後は巻き上げすればシャッターもチャージされます。

撮影態勢に入るにはJのリングをまわして引っ込んでいるレンズを無限遠以下にもどさなくてはなりません。ぐるぐるっとまわしてHの表示が無限遠以下になってからDの覗き窓から距離をあわせます。

この上下に配置されたファインダーは良く出来ていて、ほとんど動かさないで距離計とファインダーが見えます。

Kのシャッターリングを見ると最初はぎょっとします。コダックのシャッターは高速と低速ではあわせる指針が違うものなのです。表示も離れたところにされて間違わないようにされていますが不思議な形です。

絞り調節はIもIIのお世辞にもやりよいとはいえませんね。

ホルド性が良いので6*9のカメラを構えている感じはしません。重さだけがそれを教えてくれます。 |

|

フィルム室

メダリストが小型に出来ているのは写真のように後ろから見るとフレームは見えてもフィルム収納部分がほとんど見えません。ここまで横幅を縮めたのです。

マスク左の細いローラーがこのカメラの生命線のフィルム送り感知ローラーです。フィルム面に歯車が接すると言う荒っぽい手法ではありますがフレーム外になるので問題は無いようです。裏蓋を開けるとメカが丸見えのあたりはアメリカ的でしょう。 |

|

I型とII型 前面

外見上の大きな違いはせり出してくる鏡胴部分がI型では黒く塗られているし、II型はアルミの地金の色です。しかし。I型でも戦争が終わった後では白いものもあるそうです。

もう一つはレンズ右下の1型で距離微調整の部だったところが2型ではシンクロターミナルになっています。1型の微調整つまみは事実上不要でした。私は使ったことありません。 |

|

I型とII型 底面

1型では三脚穴が一つでしたが2型になって二つになりました。

面白いことにこんな重量級のカメラなのに、三脚穴が重量バランスの取れる場所に無いことです。ボディ内部の関係でしょうか・・・小さな雲台の古い三脚では怖いでしょうね。 |

|

|

メダリストI型へ メダリストI型へ  |