Minolta Autocord L

ミノルタ・オートコード・L

ミノルタ オートコード L

千代田光学精工 1955年発売

120フィルム 二眼レフ

レンズ ロッコール 75mm 3.5

シャッター セイコーシャ MX B 1 〜 400 M・F・X 切り替え

クランク式フィルム巻上げ

スタートマーク式セミオートマット セルフコッキング

フィルムカウンター 自動復元

第二次世界大戦前の1937年にミノルタフレックスを発売していた国産二眼レフの元祖、千代田光学が出した国内最高峰といわれるものです。

ローライからクレームのついたといわれるクランク巻上げ、セミオーマットやカウンターは自動復元など使いよさ十分の設計です。

レンズも定評のあるロッコールが搭載され人物写真などに多用されました。

この時代はシャッターがどんどん変わる時代なので、普通の資料ではこの型はF接点のシンクロという事なので心配していましたが、シャッターがセイコーシャMXなのでストロボも使えるものでした。

|

オートコードのオートコードたる一番の売りは、このクランク式フィルム巻上げ、自動コッキングだと思います。 ローライのフルオートマットではなく、スタートマーク式のセミオートマットですが、その方がフィルム装填は楽です。 前に回してフィルムを送り、反転させこの位置に戻すとシャッターがチャージされます。ローライフレックス同様軽快な操作になります。今の時代、これで速写、連写をすることもほとんど無いでしょうから、フィーリングの問題になってしまったかもしれません クランク棒の右にあるのがコマ数カウンターです。 左側に見える小さなポッチは二重露光用のロック解除ボタンです。これを押したままでクランクを逆転させると止まっていたクランクが更に逆方向に回ってシャッターがコックされます。多重露光が可能ということは花火撮影などではありがたいものです。 クランク軸周りの板は被写界深度を表示するものですが、良くあるように距離の目盛りの回りに絞りの値を刻んだ直読式ではなくここに距離目盛を写して調べるものなので、結構面倒です。しかし、これが無いと風景撮影などでは不便です。 レンズの下に見える白く光る金属棒が焦点調節用のレバーのつまみです。これもオートコードの特徴の一つですが。操作性に関してはリコーのシーソー式とかどちらからでも届きよいフレクサレットのレバーの方が操作はしよいと思います。 |

|

オートコードLにはセレンの露出計が組み込まれています。 前面のネームプレートを上げるとセレンの受光面が現れます。その値は左手側のこのノブの根元に出てきます。この写真でも良く見ると窓の中に赤い針が見えます。この示した位置に該当するライトバリューが一番外側に示されます。 ライトバリュー直読式といわれるものです。使い方は簡単なのですが、どうも馴染みにくいものです。 このノブの位置が普通の二眼レフの距離調節用のノブの位置なので、このカメラになれないと、無意識に距離合わせの時にこれをまわしてしまいます。ありがたいことにこのメーターはシャッターや絞りに連動していないので。回してしまっても撮影には影響ありません。 右の一番上にある白い突起は一見、かに目ストラップの金具風でが、裏蓋開閉の金具です。ぐいっと引っ張らないと開きませんから間違えてあけることも無いでしょう。 |

|

ミノルタはフィルムの平面維持に気を使いました。 フィルムをしたから上に巻き取るカメラが多い中で、オートコードは上から下に送ります。 二眼レフは下の部分で90度フィルムを折り曲げます。どんどん撮影を続ければ問題ないでしょうが、途中で休むと画面になる部分が折り曲げられたままになり折り癖がついて平面が保ちにくくなるからです。 写真はスタートマークの赤い点に矢印を合わせたものです。この状態で裏蓋を閉め、クランクを止まるところまで前方向に回し、止まったら逆転させれば一枚目が撮影できます。カウンターも裏蓋を空けると0に戻り、こうしてフィルムを入れて止まるまで回せば1になっています。 フィルムの送り量の感知は上側の生フィルムの所にあります。このフィルム送りの精度は大体において高級品の方が正確です。 |

|

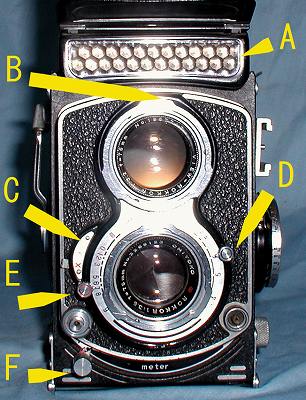

前パネル A・・露出計受光面 B・・シャッター速度・絞り表示窓 C・・シンクロ接点切り替えM・F・X D・・絞り変更レバー・ライトバリュー分割値表示f8=6 E・・シャッター変更レバー・ライトバリュー1/100=7 F・・距離調節スライドレバー フィルターは二眼レフに一番多いバヨネット1です。 レンズも二眼レフは75mmから80mmですからどれか一つのフードを持っていれば兼用できます。 フィルターはB1の物は結構高いですから、49mmや52mmへの変換アダプターを用意すると今のフィルターが使えて便利かと思います。 |

・

| |