KRAUSS Stuttgart

�h�C�c

�t������35mm�J�����ł��B�C�G�i�E�e�b�T�[�ɃR���p�[1/300���ڂ�A�O�J��o���Ńs���g���킹�����܂��B���N�ɂ͋����v�A���ɂȂ��Ă��܂��B1912�N�ɃW���[�W�EP�E�X�~�X�ɂ���Ďn�߂�ꂽ�Q�S���R�U�̂R�T�����J������1925�N�̃��C�J�O�^1925�N1�^1927�NWIRGIN�̃G�f�B�l�b�N�X1930�N��FOTH�f���r�[�Ƌ}���ɐi�������̃y�M�[��1932�N�ɗ��N�ɂ̓��C�J�����^�E�X�^���_�[�h���o����m�����܂����B�R�T�����X�v�����O�J�����̊����`�̈�ł��B���̗��q�̃t�B�����ł���Ε���Ȃ��̎ʂ������Ǝv���܂��B�����i�͂��Ȃ荂���ł��B�֘A�������w���������N�W�x����w�t������35mm�J�����x�ւǂ����B

�N�����X35

�@�A�����J

�@�o���i�b�N�̂悤�ɋ����v���ƃt�@�C���_�[���ʂɂȂ����X�^�C���͈ꌩ�V���������Đv�v�z���Â��C�����܂����A�A�����J�̃J�����ł͂��̃X�^�C�������\��܂ő����܂����B

�@�����A�M�����Ƃ��ł̓��C�J�͖ܘ_�̂��Ɠ��{���ɋy�Ȃ��������̂Ǝv���܂��B

�@�������̂ł��������������������Y�V���b�^�[�@�̂悤�Ȃ��̂Ŗڂ��������̂ł��Ȃ��̂ł��Ȃ�̃}�j�A�ȊO�͕������Ă���Ȃ����̂��Ǝv���܂��B

�O���t�B�b�N�@35�@�W�F�b�g

�@���̉�Ђ͂��̗L���ȃX�s�O����������Ƃ���ł��B�����Y�̃O���X�^�[�����ϓI�Ȑ��\�������Ă��܂��s�A�X�^�C�������܂肩�J�����I�ł͂Ȃ����̂ł��B

�@���Ă݂����A�������Ă݂����E�E�E�����������o���Ĕ����قǂł��Ȃ��E�E�E�Ƃ����W�������̂��̂�������܂���B

�C�R�l�b�e�R�T

�h�C�c

�P�X�T�W�`�U�O

ADVOCATE

�@�C���t�H�[�h�@�A�h�{�P�C�g

�h�C�c

�@���p�����������Ŏ����̂ł��傤���B

�t�B�l�b�^99

�@���p�i�Ƃ��Ăł͂Ȃ��R���N�V�����Ƃ��Ă͖ʔ������ȃJ�����ł��B

VITESSA

�h�C�c

�@���j�[�N�ȕ����ł�������͂�@�\�I�ɂ͖������������悤�ŁA��ʂ̃��o�[���グ�ɌR�z���オ��A�p�~����Ă䂫�܂����B

�@�������A���̃��j�[�N�ȋ@�\�ƃt�H�����̔������͓��M���ł��傤�ˁB

OLYMPUS WIDE�@S

���{

�R�_�b�N�@�@�J�[�h��

�R�_�b�N

�@�����Y�̓G�N�^�[47mm2.0�������Ă��܂��B�A�����J���X�^�C���Ƃ������A�����Y����{�f�B�ւ̘A���J�����A�[�K�X�̂悤�ɂނ��o���ɂȂ������܂��B

USSR

�L�G�t�Sa

�@4�^�ɂȂ�ƕs����������������莲���O��Ȃ��Ȃ�܂����Ba�^�ɂ̓z�b�g�V���[���t���u���̃J������ɂȂ�܂����B�V���b�^�[��1/1000�܂łɌ����Ă��܂������p��͏[���ł��B

�@���R��̃g���u������肴������܂����A������Ɠ����܂��ɃR���^�b�N�X�̋ߑ㔻�ł��B�Q�W�����N���X�����ăX�i�b�v�Ɏg���Ɗy�����ł��傤�ˁB�l�i���\�A���Ŕ�r�I�����ł��B

�@�R���^�b�N�X�R�s�[�ł����痠�W�͒�܂Ŏ�������Ńj�R��S��F�Ɠ����ł��B�������܂܃t�B������������̂�����i�j�����ł��B

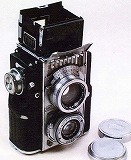

�R���^�t���b�N�X�@1935�N

�h�C�c

�@�r���[�����Y���W�O����2.8�Ɩ��邭���Ă���܂����A�œ_�������Ⴄ�̂ŋ����͘A�������A�t�@�C���_�[���A���o�^�t�@�C���_�[�ɂȂ�܂��B

�@�V���b�^�[�͋������̃R���^�b�N�X�̂��̂Ɠ����悤�ł��B1/1000�܂ł̍����i�ł��B

�@���p��́H�̂����̂ł��B�m����50mm�Ƃ��R�T���������Y����t�Ńs���g���킹�͂����ł�����E�E�E

�@�����Ƃ��Ă͍ŐV�s�̃Z�������I�o�v�܂œ������Ă��܂��B

�T���J�t���b�N�X�@�R�T

�@�V���b�^�[�ɂ̓Z�C�R�[�V���E���s�b�h���g��1/500�܂ł���܂��B�����Y��EZUMAR�@50mm2.8���g�������t�ł��B

�@���\�I�ɂ̓{���Z�C����Ȃ̂�������܂���B

�@�c�O�Ȃ��猩�����Ƃ�����܂���B

���b�L�[�t���b�N�X

�@�����̎ʐ^�ŕ�����悤�ɕ��ʂɍ\����Əc�ʒu�ɂȂ�܂��B���̌`�̓��t�͉��ɓ|���̂͋��ł��B���������Ӗ��ł͎g���Â炢��������܂���B

�@�����Ă�������ł͓��e�ɍ��ꂽ�悤�ł����C�^���A���Ƃ������Ƃł�����x�ǂ܂�ł͂Ȃ��ł��傤���B

�@�t�[�h�ɃR���c�[���t�@�C���_�[������Ή��ʒu���y�ł��傤�����̊O�ςł͖��������ł��B

�@�㉺�̃����Y�̉�]�������Ȏ��Ԃ����Ă��܂��B50����3.5�̃����Y���㉺�ɂ��Ă��܂��������s���g�O���X�͈Â��Ǝv���܂��B

�@���̃J�����̍i��͐̂��܂ɂ�����6.3�Ƃ�12.5�Ƃ��̌n��ʼn�X�Ƃ��Ă͂Ȃ��߂Ȃ����̂ł��B

�@���o�[���グ�ȂǁA���Ȃ�ӗ~�I�Ȃ��̂ł��B

�@���̌`�ɂ���Ȃ�24*24�̐^�l�p�̕��������悤�ȋC�����܂��B

�g���J�@�t���b�N�X35

�@���ʂ̂R�Tmm�J�����̃����Y�̉��Ƀr���[�����Y����ׂ����̂ŁA�X�^�C���Ƃ��Ă͈ꌩ���ʂ̂R�Tmm�J�����ł��B

�@�����Y�V���b�^�[�ŃV���b�^�[�����Ⴂ�̂ŁA���\���ݎB����y���ތ����Ɏg��ꂽ���̂�������܂���B

�@�����̂ق��̃J�������炵�Ĉꉞ�̎ʂ�͂���͂��ł��B�����A���l�ł��Ȃ荂���l�i�ɂȂ��Ă���悤�ł��B

�@�R�Tmm���t�Ƃ����W�����������\�F��ȃ��[�J�[���肪���Ă��܂����A���ǂ̂Ƃ�����t�ɂ���Ӗ������܂�Ȃ��l�K�T�C�Y�Ȃ̂łǂ���听���Ȃ������悤�ł��B

TENAX

ZEISS

�@1937�N����

�]�i�[�@�S�Omm���Q�I���\���^�[���@�Q�Vmm�Ɨp�ӂ��ꂽ�ӗ~�I�Ȃ��̂ł����B�������e�����Y���ɋ����v�͘A�����܂��B�ʐ^�̌^�ȊO�ɂ�����܂����A��N�c�@�C�X�����ʂ̂R�T�����J�����ɂ����̖��O���g���Ă��܂�����A�C�����Ă��������B������͂��قǒ���������܂���B�@�@���������̓t�@�C���_�[�̑����^�l�p�̂��̂��Q�S�����p�̃e�i�b�N�X�ł��B�@�@�@�@�������A���Ȃ荂�����Ǝv���܂��B

DOLLINA

Certo�@Kamera�@werke

�h�C�c

�@�����v���ߗp�̃_�C�A�����Ɠ��̏ꏊ�ʼn��ɓ˂��o���Ă��܂��B�t�@�C���_�[����̓R���^�b�N�X���v�킹����̂ł��B

NETTAX528/24

ZEISS1936�`38

�@���̃J�����̓R���^�b�N�X������Ȃ���킴�킴�Ⴄ�@�B�����ƌ����c�@�C�X�̍������Ƃ��̗��j�����̂ł��傤�ˁB�����Ė����ǂ����̂ł��Ȃ��R���^�b�N�X�قǃ����Y���L�x�łȂ����̂ł����甄��܂���ł����B�������ɉ��l�̂�����̂ł��B

PAX�@M�Q

���{

�@���ɏ��^�ɏo���Ă��āw�ŏ��̃��C�J�x�ȂǂƂ���ꂽ�悤�ł��B�����Y�̓��~�m�[��45mm3.5�A1/300�܂ł̃V���b�^�[�ɘA�������v�ƁA1950�N�㒆���Ƃ��ẮA���x�Ȃ��̂ł��BM�R�Ƃ��F��Ȍ^������悤�ł��B�R���o�[�W���������Y����������ɕ����܂����A�ڍׂ͕s���ł��B

�@������ƍ��ꂽ�J�����ł����V���b�^�[�̔S�肪�o����̂������悤�ł����A���̎���ł͓��R�ł��傤�ˁB

BALDAMATIC

�h�C�c

�@���肵���{�f�B�ɘA�������v�E�Z�������I�o�v���l�ߍ���ł��܂��B

�@�V���N���R���p�[��OEM�̃o���_�^�N�Z�m��50mm1.9�����Ă��܂��B���グ�̓��`�i�QB�Ȃǂ̂悤�ɒ�ʂ̃��o�[�ł��B

FENIX

Warsawskie

�|�[�����h

Euktar45mm2.8�V���b�^�[��B/1/10�`1/250X�ړ_���ƁA�ꉞ�̊�͖��������J�����ł��B���ɃV���v���ȃf�U�C���ł�����������ł͂���܂���B

�t�H�J�@�t���b�N�X

OPL��

�@�o��������ɗ͔r�����X�}�[�g�ȃX�^�C�������͂ł��B

PERIFLEX�@�P

K.G.Corfield

�p��

�@�V���b�^�[��1/1000�܂ŕt�����ӗ~�I�ȃJ�����̂悤�ł��B�@�@�������Ƃ��A�g�������Ƃ������̂ł����A��x�͂��ڂɂ����肽�����̂ł��B

�@�����Y��LUMAR�T�O����3.5���t���Ă��܂��B

�@2�^�ɂȂ�Əォ��`�����]�����Ȃ��Ȃ����悤�ł��B

�{���Z�C�@C�Q�Q

�A�����J

�R�T���������Y�V���b�^�[���t

wollensak�@�S�S����3.2

�@����҂�Jacque�@Bolsey�Ƃ����l�ŁA����ɂ̓X�C�X�ŃJ���������n�߂܂����B���̐l�̍�i�ł�Bolex���L���ł��B

�@���A�����J�Ɉږ����Ă��̂悤�ȃJ���������܂������A���{�ƃh�C�c�̗A�o�U���̑O�ɔs��܂����B

�@���̃J����������Ƃ���������Ƃ����Ɨ����ł��܂��B

SUPERWIDE

�z���S���E�X�[�p�[���C�h

�@�P�U�����ƌ������L�p�����Y�Ƃ��Ă͘c�̏��Ȃ����Ƃ��Ē�]������܂��B�i��͊J���̂��W�Œ�ł��B�v�㕁�ʂ̍i������邱�Ƃ��s�\�Ȃ��߂ł��B���ӂ̌��ʕs����₤���߂ɃO���f�D�G�[�V�����E�t�B���^�[���g���܂��B

�@���ł���������z�����p�̃����Y���v����Ă��܂����o�������͉���I�Ȃ��̂ł����B

�@���ʂɃJ����������Ǝw���ʂ邽�ߓ����̃O���b�v���g���������ǂ��Ƃ������̂ł��B

�@�ꌩ�A��������Ɍ����܂����AeBay�ɏo�ė��Ă��Q�T�O�O���͌y���z���Ă��܂��܂��B���Ƃ����Ď��p���́H�H�H

�}�K�W���R�T

MAGAZIN�R�T

���{

�����Y�̓Z�R�[��50mm2.8�A�Z�C�R�[�V��MXL�B�����Ƃ��Ă̓X�^���_�[�h�Ȏd�l�ł��B

�@�X�^�[�Q�T

ROBOT STAR�@�Q�T

OTTO BERNING

�h�C�c

�@�����Y�̓N�Z�m��40mm1.9�A�V���b�^�[��B�E1/4�`1/500�̖{�i�h�ł��B